Webフレームワークランキング|React・Vue・Angularと次世代フロントエンドの実像

Webフレームワークのランキング記事は数多く存在しますが、その多くは人気や学習コストといった表層的な比較に留まっています。しかし実務の現場で本当に問題になるのは、パフォーマンスでもトレンドでもなく、「設計が時間と共に壊れるかどうか」です。本記事では React・Vue・Angular を中心に、日本の開発現場で何が起きているのか、どこで破綻しやすいのかを技術者視点で整理します。

Webフレームワークランキングはなぜ判断材料にならないのか|現場で破綻しない技術選定の考え方

Web フレームワーク ランキングは、技術情報を素早く把握するための入口としては便利です。しかし、実際の開発現場では、ランキングがそのまま技術選定の根拠になることはほとんどありません。ランキングと実務の間には構造的なズレがあるという点です。本記事では、そのズレを技術的に分解していきます。

Webフレームワークランキングはなぜ成立しないのか──責務分解と抽象レイヤから考える技術的限界

「Web フレームワーク ランキング」という言葉は、技術的な比較が行われているように見えますが、実際には異なる設計思想・異なる抽象レイヤ・異なる責務分割を持つものを同列に扱っている点で、構造的な無理を抱えています。Webフレームワークとは単なる便利ツールではなく、Webアプリケーションの構造そのものを規定する存在です。本記事では、Webフレームワークとは何かを「共通化」と「制約」という観点から再定義し、なぜランキングという形式が技術的に成立しにくいのか、その限界を設計レベルで掘り下げます。

Ionicはなぜ途中で苦しくなるのか──実行モデル・状態寿命・保守構造から見た適用限界

Ionicは「作れるかどうか」で評価される技術ではありません。問題になるのは、運用年数が伸びたときに、どこが必ず重くなるかです。本記事では、Ionicを構成要素レベルまで分解し、企業開発とスタートアップ開発で評価が分かれる理由を、設計の必然として説明します。

WebViewの内側で何が起きているのか ― IonicとCapacitorが成立する技術的条件

Ionicに関する情報の多くは「できること」に焦点を当てていますが、実務では「どの粒度まで制御できるか」の方が重要です。本記事では、Ionicを構成する各レイヤーの責務を分解し、ネイティブ機能がどの時点で開発者の制御外に出るのかを、処理フロー単位で整理します。

Ionicはなぜ「遅い」と判断されるのか──WebView実行モデルから見るパフォーマンス誤解の核心

Ionicとは何かを理解しようとする技術者の多くは、最終的に「現場で遅く感じる理由が説明できない」状態に陥る。ベンチマーク上は問題ない、ロジックも重くない、それでも操作すると引っかかる。この違和感の正体は、Ionicそのものではなく、WebViewを中心とした実行モデルにある。

UI更新はどこで詰まるのか──Ionic・Flutter・React Nativeを入力イベントと再描画の衝突点で比較する

Ionic、Flutter、React Nativeの差が最も露骨に出るのは、リスト表示やアニメーションではありません。実は、ユーザー入力とUI更新が同時に走る瞬間です。Ionicとは何かを理解するには、タップ・スクロール・状態更新がどの順序で処理され、どこで描画がブロックされるのかを見る必要があります。

Ionicの上で実行モデルは固定される──Angular・React・Vueが「後戻りできない構造」を作る瞬間

Ionic + Angular / React / Vue の違いを語る際、多くの記事はフレームワークの特徴比較で終わります。しかし現場で問題になるのは、「どの瞬間に設計が固定され、後から変更できなくなるのか」です。本記事では、Ionicとは何かを起点に、実行モデル・状態寿命・再描画境界という観点から、各フレームワークがどのように不可逆な構造を作るのかを整理します。

Ionicはどのレイヤーで何をしているのか ― HTML・CSS・JavaScriptから見る内部構造

Ionicは「Web技術でモバイルアプリを作れる」という説明で語られることが多い一方で、内部構造を正確に分解して説明される機会は多くありません。特に、HTML・CSS・JavaScriptがそれぞれどのレイヤーで処理され、どこから先はIonicの関与外なのかが曖昧なまま理解されがちです。本記事では、Ionicを構成要素ごとに分解し、処理の流れと責務の境界を明確にします。

Ionicで作れるアプリ、作ると苦しくなるアプリ──実例パターンで見極める適用ライン

Ionicで何が作れるのかという問いは、一見すると幅が広く曖昧に見えますが、実際にはある程度はっきりした傾向があります。判断を難しくしているのは、「見た目が作れるか」「流行っているか」といった表面的な要素で技術選定をしてしまうことです。本記事では、IonicをWebView上で動作するアプリ実行モデルとして整理し、どのような構成のアプリで安定して使われ、どこから無理が出やすいのかを、代表的なパターンをもとに解説します。

Web技術を主軸にモバイルを設計するという選択──2026年基準で再定義するIonicの技術的意味

Ionicは決して新しい技術ではありません。それにもかかわらず、2026年を見据えたモバイル開発の現場で、再び選択肢として検討される場面が増えています。その理由は流行でも話題性でもなく、モバイルアプリに求められる役割そのものが変質したからです。本記事ではIonicを便利なツールとしてではなく、Webを中心に据えたモバイル設計思想として捉え、その技術的意味を整理します。

IonicはなぜHybridなのかを構造から理解する:WebViewとCapacitorが作る境界線

Ionicとは何かを説明する際、「Web技術で作るハイブリッドアプリ」という表現がよく使われます。しかし、この説明だけではIonicの設計意図や限界、そして適切な使いどころは見えてきません。本記事では、Ionicを構成する各技術要素がどのように連携し、なぜ結果としてHybridという形に落ち着いているのかを、構造と因果関係を軸に掘り下げていきます。

Webの基本構造から読み解くIonic──HTML・CSS・JavaScriptがアプリになるまで

Ionicとは何かを説明するとき、「Web技術でモバイルアプリを作れるフレームワーク」という表現がよく使われます。しかしこの説明だけでは、なぜIonicが人によって簡単にも難しくも感じられるのかは見えてきません。実際のところ、Ionicの理解度はHTML・CSS・JavaScriptというWeb技術の理解度とほぼ一致します。本記事では、Ionicをフレームワークとしてではなく、Web技術の役割分担の延長として捉え直し、アプリプログラミングの中でそれぞれが何を担っているのかを整理します。

Web技術でアプリを成立させるという設計──Ionicの内部構造と使いどころ

Ionicとは何かを正しく理解するには、「何ができるか」よりも先に、「なぜこの形になっているのか」を知る必要があります。Ionicはネイティブ開発を置き換えるために作られた技術ではありません。Web技術を前提とした開発資産を、モバイルアプリとして成立させるための現実的な解として設計されています。本記事では、その設計背景と内部構造を踏まえた上で、Ionicをどう使うべきかを技術者の視点で整理します。

AR体験の質を決めるのはレイテンシだ――スマホとARグラスで異なる設計前提を整理する

AR体験において、ユーザーが最初に違和感を覚える原因の多くは、視覚表現の粗さではなく、レイテンシです。オブジェクトの位置がわずかに遅れて追従する、固定されていたはずの情報がずれる。この小さな違和感の積み重ねが、AR体験全体の評価を下げます。本記事では、AR体験におけるレイテンシ設計を技術的に分解し、ARスマートフォンとARグラスで設計思想がどう変わるのかを整理します。

日本企業がAR体験に踏み切る理由――広告が機能しなくなった後の現実的な選択

ARは革新的な技術として語られることが多い一方、日本企業のマーケティング現場では、もっと実務的で切実な理由から採用されています。本記事ではARを流行や話題性で語るのではなく、日本企業がなぜAR体験をマーケティングに使うのか、その背景にある思考と現実を整理します。

なぜWebARは「万能なAR」にならないのか ― ブラウザARの構造と限界

WebARは「アプリ不要でARが動く」という点だけが強調されがちですが、技術者の立場で見ると、その実態はかなり割り切った構造をしています。本記事ではWeb ARを幻想的に語るのではなく、ブラウザ内で何が起きているのか、そしてWebXRがどこまで現実的に使えるのかを、処理単位で整理します。

業界別に見るAR体験の成否──製造・建設・教育・医療で分かれた決定的な設計差

AR体験の失敗要因を一般論で語ることは簡単ですが、実際には業界ごとに失敗の理由も成功の条件も異なります。製造、建設、教育、医療では、作業環境・責任範囲・時間制約が大きく違い、それがAR体験の設計に直接影響します。本記事では、各業界で実際に導入されたAR体験がなぜ定着しなかったのか、あるいはなぜ限定的にでも使われ続けたのかを具体的に見ていきます。

現場業務と顧客接点で実装されているAR活用を企業別に分解する

AR体験という言葉は広く使われていますが、実務の現場では「ARを入れた」では評価されません。重要なのは、どの既存プロセスをARで置き換え、何が改善されたのかです。本記事では、実際にARを導入している企業を取り上げ、ARが使われている業務単位・工程単位まで分解して整理します。

AR体験が記憶に残る理由を、システム構造と人間の認知特性から徹底的に分解する

AR(拡張現実)を技術者として扱っていると、「なぜユーザーは細かい内容まで覚えているのか」という点に何度も直面します。ログを見ても、滞在時間が極端に長いわけではない。それでも体験後の発言は具体的です。この現象は心理論だけでは説明しきれず、実装・センサ処理・描画パイプラインを含めた構造を見ることで、ようやく腑に落ちます。

スマホAR体験の仕組みを内部構造から理解する|視覚慣性推定とモバイルAR設計の実際

スマホAR体験は一見シンプルですが、その内部は強い計算制約と不確実性の中で成立するリアルタイム空間推定システムです。本記事ではスマホAR体験の仕組みを、コンポーネント単位ではなく「処理がどう流れ、どこで割り切られているか」という視点で整理します。実装経験のあるエンジニアが設計判断を言語化できるレベルまで踏み込むことを目的とします。

AR体験とは何か?家具を置く前に人の頭と体で起きていることから理解するAR・VR・MRの違い

AR体験は、多くの人がすでに使っているにもかかわらず、説明しようとすると急に分かりづらくなります。その理由は、AR体験が「考える前に体が反応している技術」だからです。本記事では、家具を置く前という具体的な1シーンを使い、AR体験の中で人が何を見て、どう動き、どう判断しているのかを順番に言語化します。

B2B・教育分野で成果につながるAR体験の作り方|企画前に押さえる3つの本質的視点

AR体験は、話題性のある先端技術として紹介されることが多い一方で、B2Bや教育分野では「本当に効果があるのか」「導入コストに見合うのか」と慎重に検討される傾向があります。実際、成果を出しているAR体験と、そうでないAR体験の差は技術力ではなく、企画前の設計にあります。本記事では、AR体験を検討する検索ユーザーの思考プロセスに沿って、B2B・教育分野で成果につながるAR体験の考え方を整理します。

AR体験の本質とは?見せる技術から「感じる体験」へ

AR体験という言葉が一般的になりましたが、その本質はARという技術そのものではありません。重要なのは、ユーザーがその場で何を感じ、どう関わり、どんな記憶として残るかという「体験の質」です。技術がどれだけ高度でも、体験として価値を感じられなければ意味はありません。本記事では、AR体験とは何かを整理しながら、なぜ今「技術」よりも「体験」が重視されているのかを、実務の視点で分かりやすく解説します。

AR体験を理解するためのIT知識:処理の裏側から分解

AR体験は、スマホやHoloLensで見た瞬間に「現実に重なったデジタル情報」として認識されます。しかし、その見え方は単なる映像処理ではなく、センサー情報・座標変換・レンダリングが高速で連動して初めて成立しています。本記事では、ARの処理を「データ単位」「処理単位」で具体的に分解し、最低限知っておくべきIT知識を明示します。

RESTで遅くなる理由はどこにあるのか|C#フレームワークでgRPCを選ぶべき現場条件と設計判断

C#フレームワークでWebサービスを作っていると、ある段階で必ず「レスポンスは速いはずなのに、全体が重い」という壁にぶつかります。そこでgRPCが高速通信の解決策として語られがちですが、問題は速度そのものではありません。本記事では、なぜRESTが詰まり、gRPCが効くのかを通信構造と設計判断のレベルまで分解し、導入すべき条件を明確にします。

C#フレームワーク徹底解説:ASP.NET Core MVCとRazor Pagesの内部構造と選択基準

C#フレームワークでWebアプリを開発する際、多くの人が直面するのは「ASP.NET Core MVCとRazor Pages、どちらを採用すべきか」という問題です。単にコードの量や簡単さで判断してしまうと、後々拡張や保守で苦労します。重要なのは内部構造と責務の分離、リクエスト処理の流れを理解することです。本記事では表面的な機能比較に留まらず、Request→Controller/PageModel→View→Responseまでの内部処理を掘り下げ、どの状況でどちらが最適かを技術的視点で解説します。

C#フレームワークで実現するマイクロサービス戦略──DXを加速させる企業向け実践アプローチ

DXが叫ばれるようになって久しくなりましたが、多くの企業では「何から手を付けるべきか分からない」という声が今も聞かれます。その背景には、業務とシステムが強く結びついた従来型の構造があります。こうした状況を変えるための現実的な選択肢として注目されているのが、マイクロサービスとC#フレームワークの組み合わせです。本記事では、技術の話に偏りすぎることなく、ビジネスの視点からその価値を整理していきます。

C#フレームワークで読み解くWeb開発プロジェクト失敗の本質

Web開発プロジェクトが失敗する理由は、技術力不足だけではありません。C#フレームワークを使った開発でも、「予定通りに進まない」「完成したが使われない」「保守が回らない」といった問題は珍しくありません。多くの場合、その原因は設計や進め方にあり、開発初期の判断が後工程に大きな影響を与えています。本記事では、C#フレームワークを前提としたWeb開発の現場で実際によく見られる失敗パターンを整理し、それをどう回避すれば成功につながるのかを、実務視点で解説します。

C#フレームワークとは?Entity Framework Coreで変わるデータベース開発の基本と実践

C#でデータベース開発を進める中で、SQLの増加により保守が難しくなり、仕様変更の影響範囲を把握しづらくなるという課題は多くの現場で見られます。Entity Framework Coreは、データベース構造をC#のコードとして扱うことで、開発効率と保守性の両立を実現するORMフレームワークです。本記事では、C#フレームワークの基本から、EF Coreがデータベース開発を効率化する理由、さらにDapperとの違いについても実務視点で解説します。

C#エンジニアはAI時代に生き残れるのか?キャリアを分ける「フレームワーク理解」の差

生成AIの進化により、エンジニアの仕事そのものが変わりつつあります。特にC#エンジニアの間では、「この先もキャリアとして通用するのか」「今、何を学ぶべきなのか」といった不安や疑問を感じている人も少なくありません。しかし現場を冷静に見てみると、AIによって価値が下がっているのは単純な実装作業であり、設計や判断を担うエンジニアの重要性はむしろ高まっています。本記事では、C#フレームワークを軸に、AI時代にC#エンジニアのキャリアがどのように変化し、どのようなスキルが求められるのかを、初心者から中堅、転職を考える人まで幅広い視点で解説していきます。

C#フレームワークとしてのBlazor入門:JavaScript不要でWebアプリを構築する実践的アプローチ

Webアプリケーション開発において、フロントエンドとバックエンドをどのように分離・統合するかは、企業の技術戦略に直結する重要な判断です。従来、フロントエンドはJavaScriptフレームワークが主流でしたが、C#フレームワークであるBlazorの登場により、C#を中心とした一貫したWeb開発が現実的な選択肢となりました。本記事では、Blazorの基本構造とWebAssembly・Serverそれぞれの特性を整理し、さらにReact、Vue、Angularとの比較を通じて、企業視点でのBlazorの位置づけを明確にします。

C#フレームワークで理解するWeb開発の本質:Webサイト制作とWebアプリ開発の違いを目的・構造・価値から徹底解説

近年、Web開発の分野ではWebサイト制作とWebアプリ開発の違いが曖昧に捉えられがちですが、両者は目的・構造・価値の面で本質的に異なります。特にC#フレームワークを用いた開発においては、その違いを正しく理解することが、適切な技術選定や設計品質の向上に直結します。本記事では、ASP.NET Coreを中心としたC#フレームワークの特性を踏まえながら、WebサイトとWebアプリの違いを多角的に整理し、プロジェクトの目的に応じた最適な技術選択の考え方を解説します。

ASP.NET Coreを深く理解する:現代Web開発を支えるC#フレームワークの本質と可能性

現代のWeb開発では、高速性、柔軟性、クラウド対応が当たり前に求められるようになり、その流れの中でASP.NET Coreは従来のASP.NETを再設計し、より軽量でクロスプラットフォームなC#フレームワークとして登場しました。Windowsに限定されない動作環境や、ミドルウェアを中心としたシンプルな構造により、APIやWebアプリ、クラウドサービスなど幅広い用途に対応でき、開発者が扱いやすい現代的な基盤として注目されています。

C#フレームワーク徹底ガイド:Web開発の仕組みをサーバー・データ・フロントから深く理解する最短ルート

クラウドサービスの普及とシステム構造の分散化により、Webアプリケーションは画面、ロジック、データが独立しつつ密接に結びついた複合体へと進化しました。この複雑な構造を無理なく理解し、長期運用に耐える形で実装できる環境として、C#フレームワークは非常に合理的な選択肢です。特にASP.NET Coreは、フロント、サーバー、データを明快に結合するアーキテクチャを備えており、Web開発の全体像を体系的に理解したい開発者に適しています。

C#フレームワークの核心を理解する:.NETの構造・仕組み・設計思想まで“土台から”読み解く完全ガイド

多くの初心者がC#を学ぶ際につまずきやすいのは、「C#と.NETの関係」や「C#フレームワークとは何か」といった基礎的ながら本質的な部分です。しかし、この仕組みとアーキテクチャ上の意図を理解することこそが、ASP.NET、Entity Framework、MAUI、さらにはクラウドネイティブ開発へとスムーズに進むための重要な土台になります。本記事では、表面的な説明にとどまらず、なぜC#と.NETがそのように設計されているのか、その背景にある思想と構造まで踏み込んで解説します。

Webアプリ言語の真価を読み解く:スタートアップと大企業の選択基準はなぜここまで違うのか

Webアプリ言語の選択は企業にとって単なる技術の問題ではなく、組織の成長速度や開発文化、さらには事業戦略そのものを左右する重要な意思決定です。特にスタートアップと大企業では求める価値が大きく異なり、前者は限られたリソースの中でスピードと柔軟性を最大化するための言語を、後者は長期運用と安定性を軸にした堅牢な技術基盤を重視します。同じWebアプリ言語であっても、採用理由や役割が企業規模によってまったく変わるため、その背景を正しく理解することが、効率的な技術選定と持続的な開発体制の構築につながります。

Webアプリ言語の選び方で“脆弱性ゼロ”へ近づく:脆弱性を減らすための最新セキュリティトレンド徹底解説

Webアプリの脆弱性は、アプリケーション層や設定ミスに起因するだけでなく、使用するプログラミング言語の構造的な特性にも大きく影響されます。例えば、メモリ管理が手動か自動か、型システムの厳格さ、さらにはフレームワークが脆弱性対策を標準装備しているかどうかといった要素が、リスクの発生に関与します。これにより、言語ごとに防げるリスクと防げないリスクが明確に異なり、適切な選択が求められます。本稿では、2025年の最新トレンドを踏まえ、言語レベルで脆弱性を減らすための戦略を、具体的な根拠を基に深く掘り下げて解説します。

サーバーレス時代の勝者は誰か:クラウドネイティブに最もフィットするWebアプリ言語を徹底解説

クラウドネイティブとサーバーレスが主流となった今、Webアプリ言語の選び方は開発スピードや運用効率に直結する重要な判断ポイントになっています。これまでのように「慣れている言語だから」という理由では通用せず、起動速度や軽量性、API化のしやすさなど、サーバーレス特有の要件にどれだけ適応できるかが鍵になります。本記事では、Python、TypeScript、Goを中心に、クラウドネイティブ時代に求められる言語の適性をわかりやすく整理し、2025年の技術選定に必要な視点を紹介します。

Webアプリ言語の本命はどれか:React・Vue・Svelte を徹底比較して最適な選択を導く

Webアプリの開発はここ数年で大きく進化し、JavaScriptフレームワークを中心としたWebアプリ言語の選択がプロジェクト全体の品質やスピード、保守性を大きく左右するようになりました。ユーザー体験の高度化、SPA・SSR・CSR といったアーキテクチャの進化、そしてマルチデバイス対応が前提となった現代では、フレームワークの選択ミスが長期的な負債になりかねません。その中で React、Vue、Svelte の三つは多くの現場で検討される「フロントエンド三大選択肢」として存在感を持っています。

Python×AI時代のWebアプリ言語戦略:2025年に選ぶべき最強スタックの本質を読み解く

AIがWebアプリの常識を塗り替える2025年、Webアプリ言語の選択はもはや開発者の好みだけでは決められません。サービス競争が激しくなる中で、どれだけ迅速にAI機能を統合し、ユーザー価値へ転換できるかが事業成長の鍵となっています。特にPythonはAI開発との親和性が高く、Webアプリ基盤としても成熟しているため、企画段階から運用フェーズまで一貫して扱いやすい点が強みです。本記事では、AI×Webアプリ開発を成功へ導くために、2025年の視点からPythonを中心とした最強の技術スタックをどのように設計すべきかを深掘りしていきます。

Rustで切り開く次世代Webアプリ言語の実力:高速性と安全性を同時に叶える開発戦略

Webアプリ言語としてRustが急速に注目されている理由は、単に「速いから」だけではありません。現代のWebサービスが抱える重大な課題——パフォーマンス、セキュリティ、長期運用コスト、開発体験——これらを同時に改善できる可能性を持つ点こそ、Rustの大きな価値です。 軽量なランタイム、コンパイル時の安全性保証、低レベルへのアクセス性、そして高い並行処理性能によって、RustはWebアプリ言語として新たなポジションを築きつつあります。

Webアプリ言語としてのPHPを再評価する:最新フレームワークと進化する実力

Webアプリ開発の言語選択は、プロジェクトの成功を左右する重要な意思決定です。近年、GoやPython、Node.jsなどのモダン言語が注目される中、PHPは「古い」と評価されがちですが、実際には最新フレームワークの登場とともに再評価されています。PHPは単なる過去の遺産ではなく、長年のWeb開発実績に裏打ちされた信頼性と、モダンな開発環境で高い生産性を発揮できる言語です。本記事では、PHPが再評価される理由を、技術面、運用面、ビジネス面から深く掘り下げます。

Webアプリ言語として「Go」が選ばれる理由を徹底解説:高速・安全・シンプルが生む開発効率

近年、Webアプリ開発の現場でGo言語が選ばれる場面が増えています。従来の主要言語がある中で注目される理由は、Goが高速性、安全性、そしてシンプルさというWebサービスに必要な要素をバランス良く備えているためです。軽量な並行処理や堅牢な標準ライブラリは開発効率を高め、クラウド環境との相性の良さも評価されています。本記事では、こうしたGoの特長がどのように実際のWebアプリ開発に貢献しているのかをわかりやすく解説します。

Webアプリ言語の進化が加速する今、なぜ TypeScript が世界の開発者を魅了し続けるのか

Webアプリ言語の進化が加速する中で、世界中の開発者が次々と TypeScript を選ぶ理由はどこにあるのでしょうか。JavaScript を基盤にしながらも、より高い信頼性と開発効率を実現する TypeScript は、現代の大規模開発に欠かせない存在となっています。本記事では、Webアプリ言語の流れとともに、TypeScript がなぜ今これほど注目されているのかを分かりやすく解説します。

Webアプリ言語の未来を読む:今後飛躍するプログラミング言語トップ5

Webアプリの開発言語は、この10年で大きく様変わりしてきました。クラウドの普及、モバイルシフト、生成AIの台頭、そして開発速度への要求の高まり。こうした環境変化によって、選ばれる言語にも明確な傾向が生まれています。では、2025年以降、どのWebアプリ言語がさらに存在感を高めていくのでしょうか。本記事では、現在の技術潮流やエンジニア需要の変化を踏まえながら、未来に向けて飛躍するであろう言語を5つ厳選し、分かりやすく解説します。これから学ぶ人も、技術選定を行う開発者も、今後の方向性をつかむ一助になるはずです。

ゼロから最短でWebエンジニアへ。2025年版「Webアプリ開発ロードマップ」完全ガイド

Webアプリを作りたいのに、何から学べばいいのか分からない——多くの初心者が最初に感じる悩みです。Web開発は領域が広く、専門用語も多いため複雑に見えますが、技術を正しい順番で身につければ誰でも確実に到達できます。本ガイドでは、2025年時点で最も効率的かつ実践的な学習ルートを紹介します。HTML/CSS から DevOps まで、現場で求められるスキルを体系的にまとめた「最短ロードマップ」です。

Webアプリ言語を完全理解するための最速ガイド。仕組み・種類・役割を5分でつかむ入門講座

Webアプリケーションの開発には、用途に応じてさまざまな言語が使われています。しかし、初めて学ぶときは「どの言語が何を担当しているのか」が分かりにくいものです。そこで本記事では、Webアプリ言語の仕組みと役割をフロントエンド・バックエンド・フルスタックという三つの視点からわかりやすく整理します。日常的に利用されている実例を交えながら、Webアプリ開発の全体像を短時間で理解できるガイドとしてお届けします。

バーティカルSaaS導入の落とし穴と回避戦略:よくある失敗例5つと企業が学ぶべきポイント

バーティカルSaaSは、業界特化型の深い機能と高い業務適合性によって、多くの企業にとって魅力的な選択肢になっています。しかし、導入さえすれば自動的に業務効率が上がるわけではなく、むしろ現場への定着が進まず、改善どころか負担が増えてしまうケースも珍しくありません。長年マーケティングとIT領域に関わってきた経験から言えば、バーティカルSaaSの導入は「業界知識」「業務理解」「現場適応」の3点が揃わないと効果を発揮しません。そこで本記事では、企業が実際に直面しがちな五つの落とし穴と、その背景にある要因、回避するための考え方を整理します。

バーティカルSaaS時代に必須!インサイドセールスとナレッジ共有で営業戦略を強化する5つのカギ

業種特化型のSaaS=バーティカルSaaSが注目を集めています。市場の成熟に伴い、営業戦略は「量から質へ」「個人から組織へ」と進化。特に、非対面でリードを育成するインサイドセールスと、知見を組織内で活用するナレッジ共有が成功のカギです。本稿では、バーティカルSaaSに適した営業強化の5つの要点を紹介します。

業界のデジタル課題を解決するバーティカルSaaS選びのポイントと導入効果

バーティカルSaaS(業界特化型SaaS)は、特定業界に特化したソフトウェアサービスで、業界固有の課題を解決するために最適化されています。これにより、業界特有の業務プロセスや規制に対応する機能を提供でき、企業の効率化やROI(投資対効果)の向上が期待できます。しかし、どのバーティカルSaaSが自社に最適かを選ぶには、業界特性や技術的な要件、費用対効果をよく理解することが重要です。本記事では、バーティカルSaaSの選び方をチェックリスト形式で解説し、導入後に得られる効果についても紹介します。

業界特化型SaaSはなぜ高価なのか? コスト構造とROIを徹底解説

業界特化型SaaS(バーティカルSaaS)は、特定の業界向けにカスタマイズされたクラウドベースのソフトウェアソリューションです。これにより、企業は業務の効率化やコスト削減を実現できる一方で、一般的なSaaSよりも高価であることが多いという特徴があります。この価格の差が生じる背景には、業界固有のニーズに対応するための高度な開発やカスタマイズが必要であることが挙げられます。本記事では、バーティカルSaaSがなぜ高価なのか、そしてその投資対効果(ROI)をどのように評価するかについて詳しく解説します。

【2025年最新版】有望バーティカルSaaSスタートアップ8選:国内外の成長株を見逃すな

2025年、SaaS市場はかつてない変化の波に直面しています。これまで主流だったホリゾンタルSaaSが成熟期を迎える一方で、業界ごとの課題に特化したバーティカルSaaSが急速に存在感を高めています。医療、建設、飲食、製造、カーボン会計など、特定分野の業務を深く理解したSaaSが次々に誕生し、投資家や企業の注目を集めています。本記事では、国内外で注目される有望なバーティカルSaaSスタートアップ8社を取り上げ、それぞれの強みや成長戦略をわかりやすく紹介します。

バーティカルSaaSとは何か?ホリゾンタルSaaSとの連携・拡張性・API戦略を徹底解説

近年、SaaS市場は「水平展開」から「垂直深化」へと大きくシフトしています。業界ごとの課題に寄り添うバーティカルSaaSは、汎用的なホリゾンタルSaaSにはない深い機能性と専門性で注目を集めています。一方で、すでに企業の業務基盤として定着しているSalesforceやSlackといったホリゾンタルSaaSと、どのように連携・共存できるのかという問いも重要になっています。本記事では、バーティカルSaaSの拡張性やAPI戦略を軸に、ホリゾンタルSaaSとの連携可能性を実務的な観点からわかりやすく解説していきます。

中小企業が変わる!バーティカルSaaS導入で現場が劇的に変化した3つの成功ストーリー

バーティカルSaaS(Vertical SaaS)は、特定の業界や職種に特化したクラウドサービスのことを指します。建設、介護、不動産、製造、小売など、業界ごとの課題や業務フローに合わせて設計されており、一般的なSaaS(ホリゾンタルSaaS)とは異なり、現場の“リアルな困りごと”に直結した機能を提供できるのが特徴です。近年、中小企業でもデジタル化が急務となる中、「使いやすく、現場にすぐ馴染むITツール」として注目を集めています。本記事では、バーティカルSaaSの導入によって現場がどう変化したのかを、建設、介護、不動産の3つの業界を例に取り上げ、成功ストーリーとともに解説します。

特化型クラウドが業界を変える!注目のバーティカルSaaS事例10選

SaaS市場が急速に拡大する中で、近年特に注目を集めているのが「バーティカルSaaS」です。これは、医療・建設・教育・飲食など特定の業界に特化して開発されたクラウドサービスのことで、業界特有の課題を深く理解した上で最適化されているのが特徴です。たとえば、医療業界なら電子カルテやオンライン診療、建設業界なら現場写真や工程管理といったように、現場で必要な機能にフォーカスしています。この記事では、実際に日本国内で導入が進む注目のバーティカルSaaS事例を業界別に紹介しながら、その魅力と導入効果をわかりやすく解説していきます。

SaaSスタートアップ必見!バーティカルSaaSの戦略と成長モデルを徹底解説

SaaS市場が成熟し、差別化が難しくなる中で注目を集めているのが「バーティカルSaaS」です。特定の業界や業務に特化することで、より深い課題解決と高い顧客ロイヤリティを実現できるのが特徴です。特にチャーン率の低さやアップセルのしやすさから、スタートアップにとっても安定した成長モデルとして注目されています。本記事では、バーティカルSaaSの戦略的な強みと、その成長ロジックをわかりやすく解説します。

バーティカルSaaSの導入で現場はどう変わる?中小企業の成功ストーリー3選

近年、業界や業種ごとの業務課題に特化したクラウドサービス「バーティカルSaaS(Vertical SaaS)」が急速に注目を集めています。中小企業の現場では、依然として紙・FAX・電話に依存した業務フローが多く残る中、「もっと現場にフィットしたIT活用をしたい」「属人化を解消して生産性を上げたい」というニーズが高まっています。バーティカルSaaSは、汎用的なツールでは解決しにくい“現場固有の課題”を直接支援できる点が特徴であり、導入によって業務の効率化、情報共有の迅速化、ミス削減など、具体的な成果を上げる中小企業が増えています。本記事では、そんなバーティカルSaaS導入によって現場がどのように変わったのか、3つの成功ストーリーを通して紹介します。

業界特化で差をつける!バーティカルSaaSのUX/UI設計の極意

バーティカルSaaSは、特定の業界に特化することでユーザーに大きな価値を提供するクラウドサービスですが、その真価を発揮するのはUX(ユーザー体験)とUI(ユーザーインターフェース)の設計が適切に行われている場合です。業界特有の業務フローや専門用語、ユーザー行動を理解した上で設計されたUIは、導入企業がスムーズに業務を進められるだけでなく、サービス全体の満足度や定着率を大きく高めます。本記事では、バーティカルSaaSにおけるUX/UI設計の重要性と、業界知識を活かした実践的なアプローチについて詳しく解説します。

業界別に見る!成功するバーティカルSaaS事例10選|医療・建設・教育・飲食に学ぶ特化型SaaSの強み

近年、SaaS市場は急速に拡大し、その中でも「バーティカルSaaS(Vertical SaaS)」が特に注目を集めています。これは、特定の業界や業種に特化して設計されたSaaSモデルで、医療、建設、教育、飲食など、それぞれの業界固有の課題を解決するために最適化されたソリューションを提供します。汎用的なSaaSが幅広いユーザーを対象とするのに対し、バーティカルSaaSは現場の実務や規制、専門用語にまで対応できる柔軟性を持つのが特徴です。本記事では、「業界別に見る!注目のバーティカルSaaS事例10選」と題し、各分野で成功している具体的なプロダクトとその理由を紹介しながら、なぜ今このモデルがビジネス成長のカギとなっているのかをわかりやすく解説します。

【2025年版】バーティカルSaaSとは?ホリゾンタルSaaSとの違いと導入メリットをわかりやすく解説

クラウドサービスがビジネスの現場に浸透する中で、SaaS(Software as a Service)は今や欠かせない存在となりました。その中でも近年注目を集めているのが、「バーティカルSaaS(バーティカルSaaS)」です。これは特定の業界に特化して設計されたSaaSで、業界ごとの業務課題にピンポイントで応えることができます。本記事では、バーティカルSaaSとは何か、ホリゾンタルSaaSとの違い、そして導入によるメリットについてわかりやすく解説します。これからSaaSの導入を検討している方や、自社に合ったツールを探している方にとって、判断材料になる情報をお届けします。

スマホでアプリ開発する時代へ:AI×ノーコードが変える常識と未来

これまでアプリ開発といえば、パソコンや専門知識が必要で、一部の技術者だけが行える特別な作業というイメージがありました。しかし、ノーコードツールや生成AIの進化によって、今やスマホひとつでアプリを作ることが現実的な選択肢になっています。コーディング不要で直感的に操作できる環境が整い、個人や小規模ビジネスでもアイデアをすぐに形にできる時代が始まっています。本記事では、「スマホでアプリ開発」がなぜ注目されているのか、そして2025年以降、AIとノーコードがどのようにその可能性を広げていくのかを、最新動向とともにわかりやすく解説します。

【実例10選】スマホだけで作る!驚くほど簡単なアプリ開発の最新事例と特徴

スマートフォンだけでアプリを開発することは、数年前までは現実的ではありませんでした。しかし現在では、ノーコードやローコードツールの進化により、パソコンなしでも教育、ビジネス、エンタメなど多様な分野で実用的なアプリをスマホから構築することが可能になっています。特に個人開発者や副業層の間で注目されており、実際にスマホだけで制作されたアプリの事例が増えてきました。本記事では、スマホでアプリ開発を行った実例を10個紹介し、それぞれの特徴や技術背景について、初心者にもわかりやすく解説します。

AIが変える名刺管理の常識:出会いを確実なチャンスに変える「BoxCard」

ビジネスの成果は「人との出会い」から始まります。しかし、名刺交換のあとに連絡が取れず、せっかくの機会が活かされないまま終わってしまう──そんな経験はありませんか。紙の名刺管理は手間がかかり、情報が埋もれがちです。BoxCardは、AIが名刺を瞬時にスキャンし、正確にデジタル化・整理する次世代の名刺管理クラウド。ワンタップで共有・保存ができるシンプルな仕組みで、出会いの価値をその場でビジネスチャンスに変えることができます。

AIが名刺管理を変える:入力も整理もゼロで完結する次世代ツール「BoxCard」

ビジネスの現場では、毎日のように名刺を交換します。しかし、その名刺を後から整理しようとすると、思った以上に時間と手間がかかるのではないでしょうか。どこにしまったか分からない名刺、必要なときに見つからない情報——そんな小さな非効率が積み重なり、結果的に大きな機会損失を生むこともあります。そこで登場したのが、AIによる自動スキャンと分類で名刺管理を劇的に効率化する「BoxCard」です。スマートフォンで名刺を撮影するだけで、AIが情報を正確にデータ化し、業種・会社名・役職などに自動分類。もう、入力も整理も必要ありません。忙しい営業担当者や経営層の方にこそ、このツールは時間を生み出す強力な味方になるでしょう。

日本の技術トレンドは海外と比べてどう違う?スマホでアプリ開発を軸にした国別比較と考察

スマートフォンの普及に伴い、スマホでのアプリ開発はますます重要な技術分野となっています。日本国内でも多くの開発者や企業がこの分野に注力していますが、海外の技術トレンドや政策支援と比較すると、その特徴や課題は明確です。本記事では、アメリカ、中国、欧州と日本の技術動向や国策、スタートアップ支援の違いを踏まえながら、スマホアプリ開発を軸に国際的な競争力の現状と未来を考察します。技術革新と経済成長が交差する視点から、日本の強みと改善点を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

スマホだけでできるアプリ開発学習!初心者必携の7つの教材とツール紹介

スマホの普及に伴い、スマホアプリ開発はますます身近で重要なスキルとなっています。特にパソコンがなくてもスマホやタブレットだけで学べる環境が整い、初心者でも手軽にチャレンジできる時代です。しかし、どこから学び始めればよいか迷う人も多いでしょう。そこで本記事では、スマホでアプリ開発を始めたい方に向けて、効率的にスキルを伸ばせるおすすめの学習リソースを7つ厳選して紹介します。基礎知識から実践まで、段階的に学べる内容を分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

スマホでアプリ開発のUX設計|指の太さまで考慮していますか?実機チェックが決め手の操作性とボタン配置の基本

スマホでアプリ開発が身近になる中、単に機能を増やすだけでなく、ユーザーが快適に操作できるUX設計が重要視されています。特に指の太さや操作範囲を考慮したボタン配置や、実際のスマホでの操作性チェックは、使いやすさを左右する大きなポイントです。この記事では、スマホアプリ開発におけるUX設計の基本と、ノンプログラマーでも押さえておきたい実機テストの重要性について解説します。

現場の課題は現場で解決!スマホで社内アプリを自作する方法

近年、現場主導の業務改善が注目される中で、「スマホでアプリ開発」という新しい選択肢が広がりつつあります。特にノンプログラマーの社員が、自分たちの手で社内ツールを自作できるようになったことは、大きな変化です。ノーコードやローコードといった技術の進化により、スマホ1台あれば本格的な業務効率化アプリが作れる時代になりました。この記事では、プログラミング未経験者でもスマートフォンを使って業務に役立つアプリを自作する方法や、導入のコツ、活用例をわかりやすく解説します。

スマホでアプリ開発する人必見!失敗しやすい5つのポイントと確実に避ける方法

スマホアプリ開発は以前に比べて敷居が下がり、誰でも手軽に始められる時代になりました。しかし、開発の経験が浅いと、思わぬ落とし穴にハマることも多いのが実情です。特にUX(ユーザー体験)設計の甘さやデータの扱い、広告配置のミスはユーザー離れを招き、結果としてアプリの評価や収益に大きな影響を与えます。この記事では、スマホアプリ開発でありがちな失敗を5つに絞り、それぞれの回避方法について具体的に解説します。これからアプリ開発を始める方や、既に開発を経験した方にも役立つ内容です。

スマホでアプリ開発からApp Store・Google Playに公開する方法:PCは必要?現実的なポイント解説

スマホの性能やアプリ開発環境の進化により、近年はスマホだけでアプリを作成できるツールが増えています。プログラミング経験がなくても、スマホで簡単にオリジナルアプリの制作に挑戦できる時代がやってきました。しかし、実際にApp StoreやGoogle Playに公開する段階では、どこまでスマホだけで完結できるのか、PCの役割は何か疑問に感じる方も多いでしょう。本記事では、スマホでのアプリ開発から公開までの流れをわかりやすく解説し、PCが必要かどうかも含めて実務的なポイントを整理します。

【比較ガイド】スマホでアプリ開発するならどっち?iPhone vs Androidの決定的な違いとは

スマホだけでアプリ開発ができる時代が到来し、ノーコードツールを活用すればプログラミングの知識がなくてもアプリを作ることが可能になりました。しかしここで多くの人が迷うのが、「iPhoneとAndroid、どちらのスマートフォンが開発に向いているのか?」という点です。実際には、使用できるツール、OSの制限、実機テストのしやすさなど、デバイスごとに異なる特徴があります。本記事では、スマホでのアプリ開発を考えている方に向けて、iOSとAndroidの違いをわかりやすく比較し、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、自分に合った開発環境の選び方をご紹介します。

スマホでアプリ開発はここまで進化!ノーコードで誰でも作れる神ツール5選を徹底比較

スマホひとつでアプリを作れる時代がやってきました。これまでアプリ開発といえば、パソコンや専門知識が必要と思われがちでしたが、「ノーコード」ツールの登場により、その常識が変わりつつあります。特に、Glide、Adalo、Thunkable、Kodular、MIT App Inventorといったツールは、プログラミング不要でアプリを直感的に作れるため、初心者でもスマホだけで本格的なアプリ開発が可能です。本記事では、そんな便利なノーコードツールの特徴や違いを比較しながら、スマホでのアプリ開発の魅力と可能性をわかりやすく紹介していきます。

スマホでアプリ開発を始めるなら知っておきたい言語とフレームワークをわかりやすく解説

スマホアプリ開発の世界は日々進化しています。新しい技術やツールが次々に登場する中、どの言語やフレームワークを選べばよいか迷うことも多いでしょう。この記事では、最新の情報を踏まえつつ、初心者から経験者まで役立つ「スマホでアプリ開発」に使われる言語やフレームワークについてわかりやすく解説します。あなたの開発プロジェクトに最適な選択ができるよう、基礎からポイントまで丁寧にお伝えします。

スマホでアプリ開発はできる?初心者向け完全ガイド|Glide・Adaloなどのツールも紹介

「スマホだけでアプリって作れるの?」という声が増えてきた現代、結論から言えば、簡単なアプリであればスマホだけでも十分に開発可能な時代になっています。プログラミング知識がなくても使えるノーコードツールの登場により、アイデアをすぐ形にすることが可能になりました。とはいえ、複雑な機能や高度なカスタマイズ、最終的なストア公開などにはパソコンの活用が現実的です。本記事では、スマホ単体でできること・できないことを整理しつつ、初心者でも使いやすいノーコードツール(Glide、Adalo、Kodular)を紹介。さらに、スマホだけで開発する際の注意点や限界についても解説しながら、「まずは何か作ってみたい」という初心者が一歩を踏み出すためのヒントをお届けします。

機能テストでキャリアを切り拓く:年収・スキル・将来性を徹底解説

システムやアプリケーションが複雑化し、開発スピードも年々加速する中で、「機能テスト」の重要性が改めて注目されています。ユーザーにとって使いやすく、安全で、期待通りに動くサービスを提供するためには、単なる確認作業ではない、プロフェッショナルな品質保証が欠かせません。この記事では、機能テストの基本から、エンジニアとして関わることで得られるキャリアパス、年収、求められるスキル、そして将来性までを現場目線で詳しく解説していきます。

機能テストにやりがいと達成感を!ゲーミフィケーションでチームが変わる方法とは?

機能テストというと、多くの現場では「仕様を確認して、手順通りに動くかを検証する作業」として捉えられがちです。特に大規模プロジェクトや長期案件では、繰り返し行われる確認作業に“作業感”が漂い、テスト担当者のモチベーションが下がってしまうことも少なくありません。こうした課題を打破する手法として、近年注目されているのが「ゲーミフィケーション思考」の導入です。ゲームのような達成感、明確な目標、即時フィードバックの仕組みを取り入れることで、機能テストが単なる確認作業から「価値を実感できるプロセス」へと変化します。本記事では、機能テストにゲーミフィケーションを活かす考え方と、その効果を実現するための具体的なステップをご紹介します。

スマホ機能テストで見落としがちな盲点:「指の太さ」がもたらす操作性の課題と実機検証の大切さ

スマートフォンの普及に伴い、多くの企業がモバイルアプリやモバイル対応ウェブサイトの開発に力を入れています。こうした開発では、機能テストが欠かせません。特に操作性の確認はユーザー満足度に直結する重要なポイントです。しかし、パソコン上のシミュレーターやエミュレーターによるテストだけでは見えにくい、意外な盲点が存在します。それが「指の太さ」による操作のしづらさです。

「機能テスト=ドキュメント作業」はもう古い?対話が生む本質的な品質向上とは

ソフトウェア開発における機能テストは、「仕様通りに動くかどうか」を確認する重要な工程です。従来、このテスト設計には詳細なドキュメントが使われてきましたが、開発現場のスピードや変化の激しさに対応しきれないケースも増えています。 現代の現場では、SlackやTeamsなどのコミュニケーションツールを活用し、「対話」を軸にしたテスト設計・情報共有のスタイルが広まりつつあります。本記事では、ドキュメント文化のメリット・デメリットを見直しながら、機能テストをより効果的に進めるための新しい考え方をご紹介します。

機能テスト設計は“ドキュメント”より“対話”が鍵:Slack時代に求められる本当の情報共有とは?

機能テストの設計というと、多くの現場ではまず「仕様書を読み、テストケースを作る」ことが基本とされています。しかし、そのアプローチだけで本当にユーザー視点の品質を保証できるのでしょうか?本記事では、テスト設計における“ドキュメント依存”の限界と、Slackなどのツールが普及する現代だからこそ重要になる“対話による情報共有”の必要性について、具体例と共に解説します。

自動化すれば安心?機能テストとUIテストに潜む「自動化信仰」の落とし穴

近年、ソフトウェア開発の現場では、機能テストの自動化が大きな注目を浴びています。たとえば、毎日のように新しい機能が追加されるWebサービスやスマホアプリでは、テストを効率よく回すことが品質維持のカギです。特にUIテスト自動化は、ユーザーが実際に操作する画面の動きを確認できるため重要です。ただし、「自動化すればすべて解決」という期待だけで進めると、思わぬ落とし穴にハマることもあります。

「なぜ毎回バグが出るのか?」機能テストの限界と“再発バグ”の構造的原因を掘り下げる

ソフトウェア開発における機能テストは、リリース前の品質保証を担う重要な工程ですが、「なぜ毎回バグが出るのか?」という根本的な課題は、単なるテスト不足だけでは説明できません。実際には、バグの再発や見落としの多くが、テスト設計やUI設計、運用体制といった“構造的な問題”に起因しており、仕様通りに動いているはずの機能が、ユーザー視点では「使えない」「分かりにくい」とされるケースが頻発しています。本記事では、そうした再発バグの背景にある要因を機能テストの限界から掘り下げ、設計・運用レベルでの改善のヒントを探っていきます。

機能テストで観点が偏る理由とは?心理的バイアスとその対策を徹底解説

ソフトウェア品質保証(QA)の現場では、「機能テスト」が基本中の基本とされますが、それだけでは十分でないこともしばしば起こります。バグがリリース後に発見されたり、テストを通したはずの機能がユーザーの手に渡って問題を起こすことがあるからです。多くの場合、見逃された原因の一つに「テスト観点の偏り」があります。観点が偏るとは、特定のパターンや慣れ親しんだ状況ばかりを重点的に見ることで、異常系や非機能要件、エッジケースなどが十分に検証されない状態を指します。本記事では、この偏りがなぜ生じるのか、「認知バイアス(cognitive bias)」との関連を探りながら、機能テストの精度を上げる具体的な方法を紹介します。

レガシーシステムと機能テスト:なぜ“過去”は消せないのか?

「レガシーシステム」と聞くと、多くの現場では「古い」「触りたくない」「でも壊せない」という複雑な感情が入り混じります。そして、この“壊せない”という背景には、長年積み重ねられた機能群と、それに対して行われてきた膨大な機能テストの存在があります。しかしながら、それらのテストが本当に現在の品質維持に有効なのか、あるいはただ惰性で続けられているだけなのか、自問したことはないでしょうか? 本記事では、レガシーシステムにおける「やめたいのにやめられない」機能テストの現実に焦点を当て、その根本原因や改善のヒントを探ります。

機能テストだけでは足りない?ユーザー視点で見直す「使いにくさ」の正体とは

機能テストは、ソフトウェア開発における基本的な品質保証の手法として広く実施されていますが、仕様通りに動作しているにもかかわらず、「なんとなく使いにくい」「迷いやすい」といったユーザーの違和感が残るケースは少なくありません。近年は「ユーザー視点」が重視されるようになり、ユーザビリティとのバランスをどう取るかが開発現場の課題になっています。本記事では、機能テストの基本をおさらいしつつ、ユーザビリティと機能要件が交差する部分に焦点を当て、実例を交えながら「仕様通りでも使いにくい」理由とその解決のヒントを探っていきます。

機能テスト|エンジニアが“嫌がる”機能テストとは?対話から見えたチームの本音

ソフトウェア開発に欠かせない工程のひとつが「機能テスト」です。仕様どおりに動作するかを確認し、バグを発見して品質を確保するための重要なステップです。しかし、現場で実際にこのテストを担当するエンジニアの多くは「正直、機能テストは好きではない」「テスト担当者とのコミュニケーションが難しい」と感じていることも少なくありません。本記事では、なぜエンジニアが機能テストを嫌がるのか、開発者とテスト担当者の間で起こりやすい「分断」の背景にある問題を、現場のリアルな声をもとに掘り下げていきます。

機能テストは量より質|テストケース“書きすぎ”の落とし穴と、最小限で最大効果を出す方法

機能テストにおいて「テストケースは多ければ多いほど安心」という考え方が未だに根強く残っていますが、それが逆に品質管理やチーム運営の足を引っ張っている現場も少なくありません。本記事では、実際の開発現場でよく起こる“テストケースの書きすぎ”による非効率や、作業化によるリスクに焦点を当て、最小限のテストケースで最大の効果を引き出すための考え方と実践ステップを具体的に紹介します。

ソフトウェアテストの種類まとめ|まずは“機能テスト”から始めよう

ソフトウェア開発において「テスト」と聞くと難しく感じる方も多いかもしれませんが、その第一歩として欠かせないのが「機能テスト」です。実は、テストにはさまざまな種類があり、それぞれ目的や対象が異なります。本記事では、統合テストやシステムテスト、性能テストなどとの違いを明確にしながら、なぜ“まず機能テスト”から始めるべきなのかを、現場目線でわかりやすく解説していきます。テスト初心者にも経験者にも役立つ基本を、丁寧に整理していきましょう。

テストって何のためにあるの?|初心者がまず知るべき“テストの本質”

ソフトウェア開発において「テスト」と聞くと、多くの方は「バグを見つける作業」と思い浮かべるかもしれません。しかし、実際のテスト、特に機能テストの本質は、それだけではありません。ユーザーにとって本当に必要な機能が、想定通りに、安全に、そして安定して動作するかを確認することこそが、機能テストの目的です。本記事では、そんな機能テストの本当の役割について、他業界の品質検査との比較も交えながら、初心者にも分かりやすく解説していきます。

WebアプリJavaの未来:Java 17と最新トレンドを徹底解説

Webアプリケーション開発の現場では、新しい技術の導入がますます重要になっています。その中で、長年にわたって信頼されてきたJavaが今、再び注目を集めています。Javaは単なるレガシーな言語ではなく、マイクロサービスやリアクティブアーキテクチャ、そしてJava 17の登場によって、モダンなWebアプリケーション開発にも十分に対応できる進化を遂げています。本記事では、WebアプリJavaの現在地と未来、そして開発者として押さえておくべき最新トレンドを体系的に解説していきます。

JavaでWebアプリ開発におけるセキュリティ対策入門:Spring Securityで守る安全なWebシステム

近年、Webアプリケーションは私たちの生活やビジネスに欠かせない存在となりました。特にJavaは、安定性や拡張性の高さから企業のシステム開発で根強い人気を誇っています。しかし、Webアプリを安全に運用するには、単に動くだけでなく「セキュリティ対策」が欠かせません。 本記事では、Java Webアプリのセキュリティに焦点を当て、Spring Securityを中心に認証・認可の仕組みから、SQLインジェクションやXSS、CSRFなどの脆弱性対策まで詳しく解説します。これからJavaで安全なWebサービスを作りたい方にとって、役立つ内容ですのでぜひ最後までお読みください。

JavaでWebアプリ開発に欠かせない3つのツールとは?開発効率を劇的に上げる便利機能を紹介!

Webアプリ開発の世界では、Javaは今もなお多くの企業や開発現場で選ばれ続けています。しかし、実際に手を動かしてみると、「設定が多い」「依存関係の管理が大変」「テストが面倒」など、初心者にとってハードルが高く感じられることもあるでしょう。そんなときに力を発揮するのが、Maven / Gradle、JUnit / Mockito、そしてLombok といった便利な開発支援ツールです。本記事では、これらのツールを活用することでどのようにJava Webアプリ開発が効率化・品質向上につながるのか、初心者にもわかりやすく丁寧にご紹介していきます。

初心者からプロまで必携!|WebアプリJava開発に役立つおすすめツール&ライブラリ完全ガイド

WebアプリJavaの開発って、なんだか難しそう…そんなイメージを持っていませんか?でも実は、今のJavaはモダンなツールやライブラリと組み合わせることで、初心者にも扱いやすく、しかもプロフェッショナルな開発が実現できる時代になっています。特に、Spring BootやIntelliJ IDEA、Maven、JUnitといったツールを活用することで、開発スピードも品質もぐんと向上します。この記事では、JavaでWebアプリを作りたい方に向けて、「開発がもっと楽になる便利ツール&ライブラリ」を目的別に分かりやすくご紹介します。

Javaを使ったWebアプリをデプロイする方法まとめ:Heroku・AWS・Dockerを徹底比較!

JavaでWebアプリを開発したことがある方なら、「どこにどうやってデプロイするか」で悩んだ経験が一度はあるのではないでしょうか?近年はHeroku、AWS、Dockerなど、クラウドを活用したデプロイ方法が多様化しており、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事では、JavaでWebアプリを実際に本番環境へ公開する際の考え方や、主要なデプロイ手段の違いをわかりやすく解説します。初心者の方にも理解しやすく、実務に活かせる内容を心がけていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

【Java Webアプリ入門】JPA・Hibernateで始めるデータベース連携の基本

現代のWebアプリ開発において、Javaは今なお高い人気を誇る信頼性のある言語です。そして、実用的なWebアプリを構築するには、データベースとの連携は欠かせません。でも、「SQL文をベタ書きするのは面倒」「テーブル設計とコードの整合性がとりづらい」などのお悩み、ありませんか?そんな時に役立つのが、JavaにおけるORM(Object-Relational Mapping)技術、つまり JPA や Hibernate です。 この記事では、初心者〜中級者向けに、JavaでWebアプリを開発する際に知っておきたいJPA / Hibernateの基礎知識と実装方法を、わかりやすく解説します。

初心者向け:JavaでWebアプリを開発しながらREST APIの作り方を学ぼう!

「Javaなんて昔の技術…?」と思う方もいるかもしれませんが、実は今でもWebアプリ開発の現場ではSpring Bootなどを使って、Javaが主役で活躍している場面は数多くあります。しかも、最近はREST APIでデータのやり取りをする設計がスタンダードになってきており、小さなアプリから大規模システムまで、幅広く応用できる技術です。初心者のあなたも、この記事でJava + REST APIの開発プロセスを学んで、ワクワクする一歩を踏み出しましょう!

【初心者向け】WebアプリJavaにおけるセキュリティの基本

日々の開発に追われていると、つい後回しになりがちなセキュリティ対策。でも、ほんの少し意識を変えるだけで、あなたのWebアプリは驚くほど安全になります。この記事では、Javaを使ったWebアプリ開発における基本的なセキュリティ対策を、初心者でもすぐ実践できる形でご紹介します。専門用語もかみ砕きながら、わかりやすく解説していますので、チーム内の共有にもぴったりです。アプリを安全に、そして信頼される存在に育てるために。今こそ、セキュリティの基本をしっかり見直してみましょう!

Javaで始めるWebアプリ開発入門:Spring Bootを使って最初の一歩を踏み出そう!

現代のWeb開発において、Javaは依然として信頼性の高い選択肢です。そして、そんなJavaのWebアプリ開発をグッと身近にしてくれるのが「Spring Boot」。本記事では、初心者でもすぐに始められるように、Javaを使ったWebアプリの基礎から、Spring Bootの特徴、環境構築、実際のコーディングまでを、やさしく・実践的に解説していきます。「Javaって難しそう…」と思っていたあなたも、この記事を読み終える頃には「作れそう!」と感じていただけるはずです。

Webアプリ開発に使えるJavaのフレームワーク7選!特徴・違いを分かりやすく解説

「WebアプリといえばJavaScriptでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが、Javaは今もなお業務システム・金融・医療の現場で安定して使われ続けています。その理由は、安全性、パフォーマンス、そして長期のサポート体制が整っている点。そして最近では、モダンかつ開発しやすいJavaフレームワークも増えていて、初心者にも心強い時代になりました。本記事では、Webアプリ開発に使いやすいJavaフレームワークを分かりやすく整理し、あなたに合うものを提案します!

Javaのウェブアプリケーション開発の基本と最新技術

今回は、Java Webアプリケーションの開発に必要な基本概念から、実際のコード例、開発環境の整え方、そしてモダンなSpring Bootの活用まで、広くカバーしました。最初は難しく感じるかもしれませんが、Javaの強力さとWebの仕組みが少しずつつながってくると、開発がどんどん面白くなってきます。エラーに悩んだり、動かないコードに苦戦したりするのも、すべて成長の証です。焦らずコツコツ続ければ、きっと自分だけのアプリを作れる日が来ますよ。

WebアプリをJavaで開発するには?初心者でも安心の完全ガイド

「WebアプリをJavaで作ってみたいけど、どこから始めればいいの?」と悩む方へ──クラウド全盛の今も、Javaは業務用Webアプリ開発で根強い人気を誇ります。特にSpring Bootの登場により、初心者でも手軽に本格的な開発に挑戦できるようになりました。本記事では、Webアプリの基本からJava開発の流れ、便利なツール、成功のコツまで、わかりやすく解説しています。初学者も安心して学べる内容です!

機能仕様書の書き方|画面仕様書とUI設計をつなぐベストプラクティス

「この仕様書をどう読めばいいか、正直迷う…」 開発現場でこんな声を聞いたことはありませんか?機能仕様書とは、エンジニア、UIデザイナー、テスター、ステークホルダーが同じ理解を持って開発を進めるための“共通言語”です。しかし、画面仕様書やUI設計との連携が曖昧だと、「どこまでが画面設計で、どこからが機能定義なの?」と混乱が生まれます。本記事では、機能仕様書と画面/UIとの違いを整理しつつ、両者をスムーズにつなぐ実践的な書き方をご紹介します。一緒に、使える“伝わる仕様書”を目指しましょう!

機様書とは?品質の高い仕様書を作るための7つのヒント能仕

「機能仕様書って、結局どこまで書けばいいの?」 そんな声が現場からよく聞こえてきます。仕様書は、ただの“形式的な書類”ではなく、プロジェクト全体の精度・品質・開発効率を左右する重要ドキュメント。特に現在のようにアジャイルやスクラムが浸透しつつある開発現場では、“伝わる仕様書”の価値が一段と高まっています。 この記事では、機能仕様書の基本的な役割から、品質を高めるための実践的な7つのヒントまでを、わかりやすく&実務目線で解説します。現場で「読まれる・使われる・頼られる」仕様書を目指したい方は、ぜひ最後までチェックしてください!

機能仕様書とは?書き方・基本構成・実務で役立つポイントを解説!

「開発のために機能仕様書を書いてって言われたけど、何をどう書けばいいのか分からない…」 こんな経験、ありませんか? 機能仕様書は、開発現場においてとても重要なドキュメントの一つです。でも、要件定義書や設計書との違いがあいまいだったり、どこまで書けばいいのか悩むことも多いのが現実です。この記事では、機能仕様書の基本から、現場でよく使われる構成要素・書くときのコツ・よくあるミスの回避法までを、体系的かつ実践的に解説します。

機能仕様書とは?要件定義書との違い・構成・作り方をわかりやすく解説

システム開発の現場において、「機能仕様書」と「要件定義書」は、プロジェクトの成功に欠かせない重要なドキュメントです。しかし、これらの文書の違いや目的を明確に理解できていないと、開発の手戻りや認識のズレを引き起こす原因となります。 本記事では、現場で活用されている実務ベースの視点から、機能仕様書の基本・構成要素・要件定義書との違い・作成のポイントを、具体例を交えてわかりやすく解説します。

機能仕様書とは?プロが教える作成のコツと失敗しないポイント【サンプル付き】

システム開発やWebサービス開発の現場では、「機能仕様書」は欠かせない存在です。 しかし、実際には「曖昧な仕様書で手戻りが多い」「仕様抜けで不具合が発生した」など、悩みを抱えている方も少なくありません。 本記事では、機能仕様書の基本から、よくある失敗、作成のコツまでを詳しく解説します。すぐに使えるサンプル付きで、実務に直結する内容をお届けします。

アプリデザインにおけるモバイルUIのナビゲーション設計の基本とは?ユーザー体験を高めるUXパターン集

スマートフォンが生活の一部となった今、モバイルアプリのUI(ユーザーインターフェース)設計は、ユーザー体験(UX)を左右する極めて重要な要素です。特にナビゲーション設計は、ユーザーがアプリ内を「迷わず」「快適に」移動できるようにするための中核部分です。 本記事では、アプリデザインの基礎として、モバイルUIにおけるナビゲーションの基本原則と代表的なパターンをわかりやすく解説します。これからモバイルアプリ開発を始める方にも、UXを改善したいデザイナーにも役立つ内容です。

マイクロインタラクションとは?アプリデザインに欠かせない7つの活用シーンと4つの設計ポイント

スマートフォンやWebアプリの競争が激化する中で、ユーザーの心をつかむには「使いやすさ」や「心地よさ」がこれまで以上に求められています。そこで注目されているのが、ユーザーとの細やかなやり取りを演出するマイクロインタラクションです。ボタンのクリック時や通知の表示など、一見些細な動きが、ユーザー体験(UX)全体を大きく左右することがあります。本記事では、マイクロインタラクションの基本から、活用シーン、効果的なデザイン手法までを詳しく解説し、アプリデザインをワンランク上に引き上げるヒントをお届けします。

ユーザーフローとは?アプリデザインにおける「導線」の設計と可視化のポイント

アプリデザインの世界では、「見た目の美しさ」だけでなく、「ユーザーが迷わず目的を達成できる導線設計」が求められています。その中核を担うのがユーザーフローです。ユーザーフローとは、ユーザーがアプリ内でどのような行動をとり、どのように目的を達成するかを視覚的に整理したもので、UX設計や開発効率、ビジネス成果にも大きな影響を与えます。本記事では、アプリデザインにおけるユーザーフローの役割、可視化の手法、実践で役立つツールやポイントについて詳しく解説します。

アプリのレスポンシブデザインとは?画面サイズに対応する設計と実装のベストプラクティス

現代のモバイル・ウェブアプリ開発では、ユーザーが使用するデバイスの画面サイズや解像度が多様化しており、それに対応する柔軟な「レスポンシブデザイン」が不可欠となっています。スマートフォンやタブレット、さらには折りたたみ端末やデスクトップまで、異なるデバイスでも一貫したユーザー体験を提供することが、アプリの品質・競争力に直結します。本記事では、アプリデザインの基本から、実際の画面サイズ対応技術、設計のベストプラクティスまでを包括的に解説し、現場ですぐに活かせる知識を提供します。

アプリデザインに不可欠!デザインシステムとは?構成・作り方・メリットを徹底解説

アプリデザインにおいて、ユーザー体験の一貫性やブランドの信頼性を高めるためには、明確なルールと仕組みが必要です。そこで近年注目されているのが「デザインシステム」です。これは、色やフォントといったスタイルから、UIコンポーネント、さらには設計の原則までを一元管理するフレームワークで、効率的かつ高品質なプロダクト開発を可能にします。本記事では、デザインシステムの定義や構成、導入方法から実際のメリット、成功事例、ツールの紹介まで、アプリデザインに欠かせない知識を体系的に解説します。

【初心者向け】Figmaを使ったアプリデザイン入門ガイド|基本操作から実践テクニックまで

近年、アプリデザインの現場で注目を集めているツールの一つが「Figma」です。クラウドベースでリアルタイムに複数人が共同編集できる特徴から、初心者からプロまで幅広く支持されています。しかし、初めて使う方にとっては基本操作や効果的な活用方法が分かりづらいことも多いでしょう。本記事では、Figmaの基本的な使い方から、アプリデザインにおける活用のポイントまで、実践的かつわかりやすく解説します。これからデザインを始める方にとって、確かな第一歩となる内容です。

アプリデサインにおけるユーザビリティとは?使いやすいUI/UXのチェックポイントと改善方法

近年、スマートフォンアプリやWebサービスが急速に進化する中で、「使いやすさ=ユーザビリティ」の重要性がかつてないほど高まっています。ユーザーが迷わず操作できるアプリは、継続率や満足度が高く、ビジネスの成果にも大きく貢献します。本記事では、アプリデサインにおけるユーザビリティの基本概念から、UI/UXとの違い、改善方法、そして実際に高いユーザビリティを実現している企業サイトの事例まで、幅広く解説します。ユーザー中心の設計を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください

アプリデザインの基本:ワイヤーフレーム完全ガイド

アプリデザインの基本として欠かせない「ワイヤーフレーム」は、画面構成や機能配置を視覚的に示す設計図のようなものであり、ユーザー体験や機能性を考慮してアプリやWebサイトの骨組みを整える重要な工程です。これにより、ユーザーの導線や必要なコンテンツが明確化され、関係者との認識共有や仕様の確認がスムーズに行えます。また、レスポンシブ対応やアクセシビリティ、SEOの視点からも設計の質を高めることが求められます。ディレクトリマップやデザインカンプ、サイトマップといった他の資料と連携しながら、ユーザーフローやペルソナ設計を組み込むことで、より効果的なワイヤーフレームが完成します。最終的に、開発工程の効率化やコスト削減、成果物の品質向上にもつながるため、アプリやWeb制作に関わるすべての人にとって、ワイヤーフレームの理解と活用は不可欠です。

モバイルアプリとWebアプリのUIデザインの違いとは?現場で押さえるべき設計の勘所

現代のデジタル社会において、ユーザーが日常的に接するアプリケーションのほとんどが、モバイルアプリかWebアプリのいずれかに分類されます。これらは見た目や機能が似ているように感じられますが、実はユーザーインターフェース(UI)設計において、使用環境や操作方法、技術的な制約により大きな違いが存在します。アプリの使いやすさや継続率を左右するUIデザインは、プラットフォームに応じて最適化することが不可欠です。本記事では、モバイルアプリとWebアプリそれぞれのUI設計における違いや注意点、UX向上のための設計戦略について、実践的な視点から詳しく解説します。

UIとUXとは?初心者でも分かるアプリデザインの基本用語と違いを解説

UIとUXの違い、説明できますか? アプリ開発やデザインにおいてよく使われるこの2つの言葉ですが、意味を混同している人は少なくありません。この記事では、アプリデザインの基本中の基本である「UI」と「UX」について、初心者にも分かりやすく解説します。これからアプリを設計・開発する方、UX思考を身につけたい方にとって、必読の内容です。

Flutterの外でも進化するDart言語:Node.jsの代替となるか?

近年、モバイルアプリ開発で大きな注目を集めているDart言語ですが、実はその活用範囲はFlutterだけにとどまりません。Googleが開発したこのモダンな言語は、非同期処理や型安全性を活かして、サーバーサイドやWeb開発にも進出しつつあります。特にNode.jsの代替候補としてDartを検討する動きも出てきており、エンジニアの間で関心が高まっています。本記事では、Dartのサーバーサイド開発における可能性とNode.jsとの比較、主要なフレームワークの紹介、そして実運用での注意点などを詳しく解説します。

【Dartの視点で比較】FlutterとReact Native、どちらが優れているのか?

モバイルアプリ開発において、FlutterとReact Nativeは最も注目されるクロスプラットフォームフレームワークです。本記事では、これら2つのフレームワークを、Dartというプログラミング言語の視点から徹底比較します。Dartの特徴やFlutterとの親和性、パフォーマンスなどを軸に、どちらがプロジェクトに適しているのかを明らかにします。React Nativeとの違いに悩むエンジニア・技術選定者の方は、ぜひ参考にしてください。

フロントエンド開発者がDartに注目すべき理由とは?

近年、フロントエンド開発の世界ではJavaScriptやTypeScriptを中心とした技術スタックが主流となっていますが、Googleが開発したモダンなプログラミング言語「Dart(ダート)」が注目を集めています。特にFlutterとの組み合わせにより、モバイル・Web・デスクトップといった複数のプラットフォームを単一のコードベースで効率よく開発できる点が大きな魅力です。本記事では、フロントエンドエンジニアがDartを学ぶべき理由や、既存の言語との違い、Dartがもたらす可能性について詳しく解説します。

Dartとは?JavaScript・TypeScript・Kotlinとの違いを徹底比較!初心者にも分かりやすく解説

近年、モバイルやWeb、デスクトップアプリ開発の現場で注目を集めているのが、Googleが開発したプログラミング言語「Dart」です。特にFlutterと組み合わせることで、1つのコードベースから複数のプラットフォームに対応できる点が、多くのエンジニアや企業から評価されています。しかし、JavaScriptやTypeScript、Kotlinといった他の人気言語と比べたとき、どのような違いがあり、どのような場面で選ぶべきなのでしょうか?本記事では、Dartの基本的な特徴や魅力に触れながら、他の主要言語との比較を通じて、その優位性や活用シーンを分かりやすく解説していきます。

なぜFlutterはDartを使うのか?技術と思想の裏にある本当の理由

FlutterはGoogleが開発したクロスプラットフォームのUIフレームワークであり、モバイル・Web・デスクトップに対応したアプリケーションを一つのコードベースで構築できる点で注目を集めています。そのFlutterのコア言語として採用されているのがDartです。数ある選択肢の中で、なぜGoogleはDartを選んだのか?それは、DartがJITとAOTという柔軟なコンパイル方式を持ち、ホットリロードによる高速な開発体験、ブリッジレスな構造による高パフォーマンス、スムーズなUI描画、そして一貫性のあるレイアウト管理など、Flutterの思想と技術要件を満たす最適な言語だからです。本記事では、そのDartの強みと、Flutterとの理想的な関係性を深掘りしていきます。

「Dart」とは?Flutter開発に必須の注目言語を徹底解説!

現在、モバイルアプリ開発やWeb開発の分野で注目を集めているプログラミング言語のひとつが「Dart(ダート)」です。特にGoogleが開発したUIフレームワーク「Flutter」との相性が非常に良く、クロスプラットフォーム開発の中心技術として多くの企業に採用されています。しかし、Dart自体の特徴や使いどころについては、まだ情報が少なく、「実際に何ができるのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では、Dartの基本からFlutterとの関係、文法、メリット・デメリット、開発の実例や将来性まで、わかりやすく解説します。これからDartに触れる方や、開発言語選定に悩んでいる方にとって、実践的な判断材料となる内容です。

Spring Securityの仕組みと構成要素を徹底解説|FilterChainからHttpFirewallまで全体像を理解しよう

Webアプリケーションのセキュリティは、今や開発者にとって必須の知識です。Spring Frameworkが提供するSpring Securityは、認証・認可・CSRF対策やHTTPセキュリティ設定などを強力にサポートするフレームワークです。本記事では、FilterChainProxyやHttpFirewallなどの内部構造までを含め、全体像と仕組みを整理しながら理解できるよう解説します。また、実務で使える設定ファイル+コード例+デバッグポイントもふんだんに交え、初心者から中級エンジニアまで幅広く役立つ内容です。

Spring Frameworkのアーキテクチャと主要コンポーネント

Spring Frameworkは、Javaのエンタープライズアプリケーション開発において最も人気のあるフレームワークの一つです。その柔軟性と拡張性により、開発者は複雑なアプリケーションを簡単に構築することができます。Springは、依存性注入(DI)やアスペクト指向プログラミング(AOP)といった基本原則を基盤にしており、アプリケーション内のコンポーネント間の依存関係を解消し、再利用性とテスト可能性を向上させます。また、Springはコアコンテナ、データアクセス/統合、Web、AOP、テストなど、さまざまなモジュールを提供し、開発者はアプリケーションの各種ニーズに応じた機能を柔軟に選択し活用することができます。

Spring Frameworkとは?Spring Bootとの違いやできることを徹底解説!

JavaでWeb開発を行う際によく耳にする「Spring Framework」と「Spring Boot」。しかし、両者の違いや、それぞれで何ができるのかを明確に理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、Spring Frameworkの基本からSpring Bootとの違い、実際に何ができるのかまでを、初心者にもわかりやすく解説します。これからSpringを学びたい方、導入を検討している方は必見です。

Spring Frameworkとは?特徴・開発環境・メリット・デメリットを徹底解説

Javaを使ったWebアプリケーションや業務システムの開発において、最も信頼されているフレームワークの一つが「Spring Framework」です。 本記事では、Spring Frameworkの基礎からその特徴、開発環境、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。Javaエンジニア、バックエンド開発者、そしてシステム導入を検討している企業担当者にとって、導入判断の一助となる内容です。

オフサイトチームはスタートアップに本当に向いているのか?

急成長を目指すスタートアップにとって、限られたリソースでいかに早く高品質なプロダクトを開発できるかは、成功の鍵を握る大きな課題です。そんな中、近年注目を集めているのが「オフサイトチーム」の活用です。地理的に本社から離れた場所にいるエンジニアチームと連携することで、コスト削減・スピードアップ・専門性の補完など、数多くのメリットが期待できます。しかし同時に、コミュニケーションやマネジメントの難しさといった課題も存在します。本記事では、オフサイトチームの定義からスタートアップとの相性、導入時の注意点までを具体的に解説し、貴社にとって最適な活用方法を考えるヒントをご提供します。

【オフサイト開発】チームと連携する際の品質管理のコツとは?

近年、リモートワークやグローバル人材の活用が進む中で、オフサイト開発は多くの企業にとって有力な選択肢となっています。しかし、距離や文化の違いから、品質管理に不安を感じる企業も少なくありません。本記事では、オフサイトチームと連携しながら、高い品質を保つための実践的な方法をご紹介します。

【失敗しないオフサイト運営】チームビルディングのよくある落とし穴と成功のコツとは?

近年、リモートワークやオフショア開発の増加により、チームの信頼関係やコミュニケーションの再構築がますます重要視されています。その中で注目されているのが「オフサイト」と呼ばれる、業務から離れた場で行う対話と戦略共有の取り組みです。しかし、設計や目的が曖昧なまま実施すると、時間とコストをかけてもチームに何の変化も生まれないことがあります。本記事では、オフサイトチーム運営における典型的な失敗と、その回避・改善策をIT分野で10年以上の実務経験を持つ筆者が解説し、実践的な学びに繋がるヒントをお届けします。

オフサイトチームのコストとパフォーマンス比較:ベトナムと日本

オフサイトチームの活用は、現代の企業にとって非常に重要な戦略の一つとなっています。特に、コスト削減と業務効率の向上を目指す企業にとって、オフサイトチームは有効な選択肢です。この記事では、ベトナムと日本におけるオフサイトチームのコストとパフォーマンスを比較し、それぞれのメリットとデメリットを明確にします。これにより、企業が最適なチーム拠点を選ぶための参考となる情報を提供します。

オフサイト・オフショア・オンサイト開発の違いとは?それぞれの特徴と最適な選び方を解説

近年、リモートワークやDXの進展により、企業は開発体制の見直しを迫られています。その中で注目されているのが「オフサイト」「オフショア」「オンサイト」という3つの開発モデルです。しかし、それぞれの違いや活用シーンを正しく理解していないと、外注やチームビルディングに失敗するリスクもあります。本記事では、各モデルの特徴・メリット・デメリットを徹底比較し、自社に最適な開発スタイルの選び方について詳しく解説します。

オフショア開発はAI・ブロックチェーン・データ技術に本当に対応できるのか?10年の現場経験から見る現実と可能性

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)や業務自動化の加速により、企業の開発ニーズは「安く・早く」から「高品質で高度な技術対応」へとシフトしています。特にAI、ブロックチェーン、データ活用といった次世代技術への期待は高まり、これに対応できる開発パートナーの選定が重要なテーマとなっています。本記事では、10年以上にわたりオフショア開発に携わってきた立場から、ベトナムを中心としたオフショア開発が先端技術にどこまで対応できるのかについて、事例・メリット・リスク・体制面などを多角的に解説します。

なぜ世界中の企業がベトナムにIT人材を求めて集まっているのか?

近年、世界中の企業が深刻なIT人材不足に直面しており、その解決策として「オフショア開発」が注目されています。中でも、ベトナムはコスト、技術力、言語対応、政治的安定性など、さまざまな面で優れた条件を備えており、多くのグローバル企業が開発拠点や人材供給源として積極的に活用しています。本記事では、なぜ今ベトナムがオフショア先として選ばれているのか、その理由と実例をわかりやすく解説します。

オフショア開発とは?導入の進め方と成功のコツ【完全ガイド】

国内のIT人材不足が深刻化する中、オフショア開発への注目が高まっています。この記事では、オフショア開発の基本から成功のポイント、委託先選定のコツ、よくある疑問まで解説します。

オフショアとオンショアの違いとは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

近年、IT開発や業務アウトソーシングの選択肢として注目されている「オフショア」と「オンショア」。どちらを選ぶべきか迷っている方も多いのではないでしょうか?本記事では、それぞれの特徴や違い、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。コストや品質、コミュニケーションの観点から、あなたのビジネスに合った最適な選択を見つけるヒントになれば幸いです。

オフショアとは?ビジネスと開発の魅力を徹底解説

近年、ビジネスの現場で「オフショア」という言葉を耳にすることが増えてきました。 特にIT業界では、開発コストを抑える手段として注目されていますが、製造業や金融業界でも幅広く活用されています。でも、「オフショアって具体的に何?」「オンショアやニアショアとの違いは?」「どんなメリット・デメリットがあるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

GitHub上の人気プロジェクトに学ぶホワイトボックステストの実例

今日、多くのオープンソースプロジェクトがGitHubでホスティングされ、世界中の開発者が参加・保守を行っています。こうしたプロジェクトは単なるコードの集まりではなく、「実践的な設計・テスト・運用の知見が詰まった教材」でもあります。特に、ホワイトボックステストの実例は、書籍や講義よりもリアルで説得力のある教材となり得ます。

なぜホワイトボックステストが難しく感じるのか?初心者がハマる罠と対策

ソフトウェアの品質を支える「テスト」。その中でも、ホワイトボックステストはコードの内部構造やロジックに踏み込む高度なテスト手法として注目されています。しかし、初学者にとっては「なんとなく難しそう」「正しく書けているかわからない」と感じることも多く、実際につまずきやすいポイントがいくつも存在します。本記事では、初心者が陥りがちなホワイトボックステストの「落とし穴」をわかりやすく整理し、失敗しないためのヒントをご紹介します。

ブラックボックス vs ホワイトボックス:テスト戦略の違いを徹底比較!

ソフトウェア開発の品質を保つ上で、テストは欠かせないプロセスです。その中でも「ホワイトボックステスト」と「ブラックボックステスト」は、最も基本かつ重要なテスト戦略として知られています。しかし、「どちらを使えばよいのか?」「どう違うのか?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?この記事では、ホワイトボックステストをキーワードに、両者の違いを徹底的に比較し、実際の現場での活用方法まで分かりやすく解説します。

ホワイトボックステスト完全ガイド|目的・手法・手順まで徹底解説

ホワイトボックステストは、ソフトウェアの内部構造や処理ロジックを理解した上で実施するテスト手法です。コードの流れや条件分岐を可視化し、命令網羅や分岐網羅などのカバレッジを基にテストケースを設計します。バグの早期発見やコードの品質向上に効果的なため、開発工程の初期段階から活用されることが増えています。

ASP.NET完全ガイド:初心者から実践までの学び方と将来性

現代のWebアプリケーション開発において、スピード・セキュリティ・拡張性が求められる中、ASP.NETはその全てを兼ね備えたMicrosoft製の強力なフレームワークとして注目されています。本記事では、「ASP.NETとは何か?」という基本から、具体的な業務内容、将来性、学習方法、そして初めてのプロジェクトまで、体系的に解説します。

ASP.NETとは?VB.NET・C#との関係とASP.NET Coreの違いを徹底解説

Webアプリケーションの開発において、信頼性・拡張性・保守性の高いフレームワークを選ぶことは、プロジェクトの成功を大きく左右します。中でも、ASP.NETはマイクロソフトが提供する強力なフレームワークとして、企業や開発現場で広く使われています。本記事では、ASP.NETの基本的な概要から、ASP.NET Coreとの違い、VB.NETやC#との関係性、そしてASP.NETが開発に選ばれる8つの理由まで、分かりやすく解説します。

ASP.NETとは?ASP.NETの特徴とメリットを解説

Webアプリケーションの開発を効率化し、かつ高いパフォーマンスとセキュリティを実現するためには、適切なフレームワークの選定が重要です。マイクロソフトが提供するASP.NETは、.NETプラットフォーム上で動作し、エンタープライズレベルのWeb開発に適した強力なツールです。本記事では、「ASP.NETとは何か?」という基本から、その特徴・メリット・デメリット、そしてどのようなアプリケーションが開発できるかまで、詳しく解説していきます。初心者から中級者の方まで、ASP.NETの魅力と実践的な知識を深めたい方におすすめの内容です。

モンキーテストとは?その定義から実行方法、ツールまで徹底解説!

ソフトウェアのテストにおいて、予期しないエラーやバグを発見することは非常に重要です。通常のテストでは見逃してしまうような不具合を発見するために使われるのが「モンキーテスト」です。このテスト手法は、ランダムで無秩序な操作をシステムに加えることで、アプリケーションがどのように反応するかを確認するものです。モンキーテストは、計画的なテストケースに基づかないため、予測不可能な問題を発見するのに最適な方法として多くの現場で活用されています。

モンキーテストとは?特徴やアドホックテスト・探索的テストとの違いについて解説

ソフトウェア開発において、テストは非常に重要な役割を果たします。特に、アプリケーションの安定性や予期しない問題を早期に発見するためには、さまざまなテスト手法を効果的に使うことが求められます。その中でも、モンキーテスト(Monkey Test)は、システムの堅牢性をチェックするために非常に有効な手法として注目されています。

ベータ版とは?アルファテスト・βテストとの違いと意味を解説!

ソフトウェアやアプリの開発において、「ベータ版」や「アルファテスト」といった言葉を耳にする機会は多いですが、それぞれの意味や違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、ベータ版を中心に、アルファテストやβテストの定義、α版とβ版の違い、そして「アルファ」「ベータ」という言葉の意味まで、開発の流れをわかりやすく解説します。開発者だけでなく、プロダクトマネージャーやテスターの方にも役立つ内容です。

ベータ版とは?意味・メリット・活用法まで完全ガイド

ソフトウェアやアプリの開発プロセスにおいて、「ベータ版」のリリースは非常に重要なステップです。正式版の前にユーザーに試してもらうことで、不具合の発見や改善点の洗い出しが可能になります。本記事では、beta releaseとは何か、ベータ版の目的や利点・欠点、活用法について詳しく解説します。

Pythonは本当にもう古い?「やめとけ」と言われる理由と、向き・不向きの真実

「Pythonはもう古い」「やめとけ」といった声を見聞きしたことはありませんか? このような意見は一部で存在しますが、それは本当に正しいのでしょうか?この記事では、「Pythonはやめとけ」と言われる背景や理由を整理しつつ、実際にPythonを学ぶべきかどうかを目的別に判断できるよう解説します。

Pythonトレンド!最前線の技術と活用法を徹底解説

Pythonはそのシンプルさと強力なライブラリにより、ますます人気が高まっています。技術の進化とともに、Pythonはさまざまな新しい分野で活躍し、私たちの仕事や生活をより効率的にしています。この記事では、Pythonに関連する最新のトレンドをいくつか紹介します。これから学ぶべき、または今後注目すべきポイントをお伝えします。

Pythonの魅力とは?学習すべき理由と実際の活用事例

近年、プログラミング言語の中で最も注目されているのがPythonです。Pythonはそのシンプルで直感的な構文と強力なライブラリ群により、初心者からエキスパートまで幅広い開発者に愛用されています。ウェブ開発からデータサイエンス、人工知能(AI)や機械学習まで、Pythonの活用範囲は非常に広がっています。

AndroidアプリにおけるAR技術の活用法と成功事例の紹介

拡張現実(AR)は、現実世界とデジタル情報を統合し、ユーザーに新しい体験を提供する革新的な技術です。AR技術は、スマートフォンのカメラとセンサーを活用して、現実世界の映像に仮想オブジェクトや情報を重ね合わせます。この技術は、特にAndroidアプリにおいて多くの可能性を秘めており、さまざまな業界で活用されています。本記事では、AndroidアプリにおけるAR技術の基本から、具体的な活用事例まで詳しく解説します。

2025年最新のAndroidアプリ開発トレンドと注意点について徹底解説

Androidアプリの開発は、日々進化しています。2025年には、新たな技術やツールが登場し、開発者にとってはこれまで以上に強力な選択肢を提供することが予想されています。しかし、技術革新に伴い、新しい開発手法や注意すべきポイントも増えてきています。本記事では、最新のトレンドとそれに伴う注意点を徹底的に解説し、2025年に向けたAndroidアプリ開発の未来像を探ります。

【初めてAndroidアプリを開発する方へ】手順やツールを詳しく解説

Androidアプリを自分で作ってみたいけれど、何から始めていいのかわからない。そんな初心者の方へ向けて、この記事ではAndroidアプリ開発の流れや必要なツール、収益化の方法まで詳しく解説します。プログラミング経験がなくても使えるツールも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

Vue.jsとは?できることや利用するメリット・デメリットも解説

近年、Webアプリケーション開発の現場では、効率的かつ柔軟なフロントエンド開発が求められており、その中で注目を集めているのが「Vue.js(ビュージェイエス)」です。Vue.jsは、シンプルで学習しやすい構文と拡張性の高さを兼ね備えたJavaScriptフレームワークで、初心者からプロの開発者まで幅広く支持されています。本記事では、Vue.jsの基本的な概要から、具体的にどのようなことができるのか、導入方法や学習ステップ、さらには他のJavaScriptフレームワークとの違いまでをわかりやすく解説します。これからVue.jsを学びたい方や導入を検討している方にとって、最初の一歩となる内容です。

Vue.jsとは、どんなことができるフレームワーク?特徴と勉強方法をカンタン解説

Vue.js(ビュージェイエス)は、シンプルで学びやすく、かつ柔軟なJavaScriptフレームワークとして、世界中の開発者から支持されています。この記事では、Vue.jsの基本的な特徴やできること、実際のプロジェクト例、学習方法まで、わかりやすく解説します。

エンジニアの向けおすすめアプリを徹底解説

エンジニアの仕事は多岐にわたり、開発だけでなくタスク管理やチームとのコミュニケーションなど、日々多くのツールを使いこなす必要があります。そんな中で、自分に合った優秀なアプリを活用することは、作業効率の向上やストレス軽減に大きく貢献します。本記事では、エンジニアにおすすめのアプリをカテゴリごとに厳選してご紹介。業務をスムーズに進めたい方、開発環境をより快適にしたい方は必見です。

2025年のWeb開発スタックガイド:構築が速く、スケールが堅牢なスタック

2025年のWebアプリケーション開発では、構築スピードとスケーラビリティの両立がますます重要になっています。特にスタートアップや新規事業では、初期の技術選定が開発効率や成長スピードに大きく影響します。本記事では、開発現場で注目されているモダンな開発スタックをわかりやすく解説し、プロジェクトの規模や目的に応じた最適な選択肢をご紹介します。これからのWeb開発に強い、実践的なスタック戦略を一緒に見ていきましょう。

MERNスタック完全解説|2025年のWeb開発で注目される理由と導入のポイント

近年、Webアプリケーション開発はますますスピードと柔軟性が求められるようになり、技術スタックの選定がプロジェクトの成否を左右する重要な要素となっています。中でも、JavaScriptのみでフロントエンドからバックエンド、データベースまでを構築できるMERNスタックは、スタートアップから大規模開発まで幅広く採用されています。この記事では、2025年の開発環境においてMERNスタックがなぜ注目されているのか、そのメリットや課題、実際の利用例までを徹底解説します。

技術スタックとは?定義・構成要素・人気の例まで徹底解説!

Web開発やアプリ開発において欠かせない概念の一つが「技術スタック(Tech Stack)」です。本記事では、技術スタックとは何かから、構成要素、人気の技術スタック例、カスタマイズ方法までを、初心者にもわかりやすく解説します。エンジニアだけでなく、プロジェクトマネージャーや起業家の方にも役立つ内容です。

プログラミング言語学習のおすすめのアプリ12選|無料アプリも紹介

近年、社会人になってからプログラミングを学びたいと考える方が増えています。しかし、どのアプリを使えばよいのか迷うこともあるでしょう。この記事では、大人におすすめのプログラミング学習アプリを厳選して12個ご紹介し、アプリ選びのポイントやメリット・デメリットも詳しく解説します。

2025年に期待されるLaravelの最新トレンドと未来

Laravelは、PHPフレームワークの中でも最も人気があり、世界中で数百万のウェブサイトやアプリケーションに利用されています。2025年に向けて、Laravelはさらに進化を遂げ、新しい機能やツール、革新が加わります。本記事では、Laravelの未来、2025年に注目すべきLaravelのトレンド、そして開発者が知っておくべきポイントを紹介します。

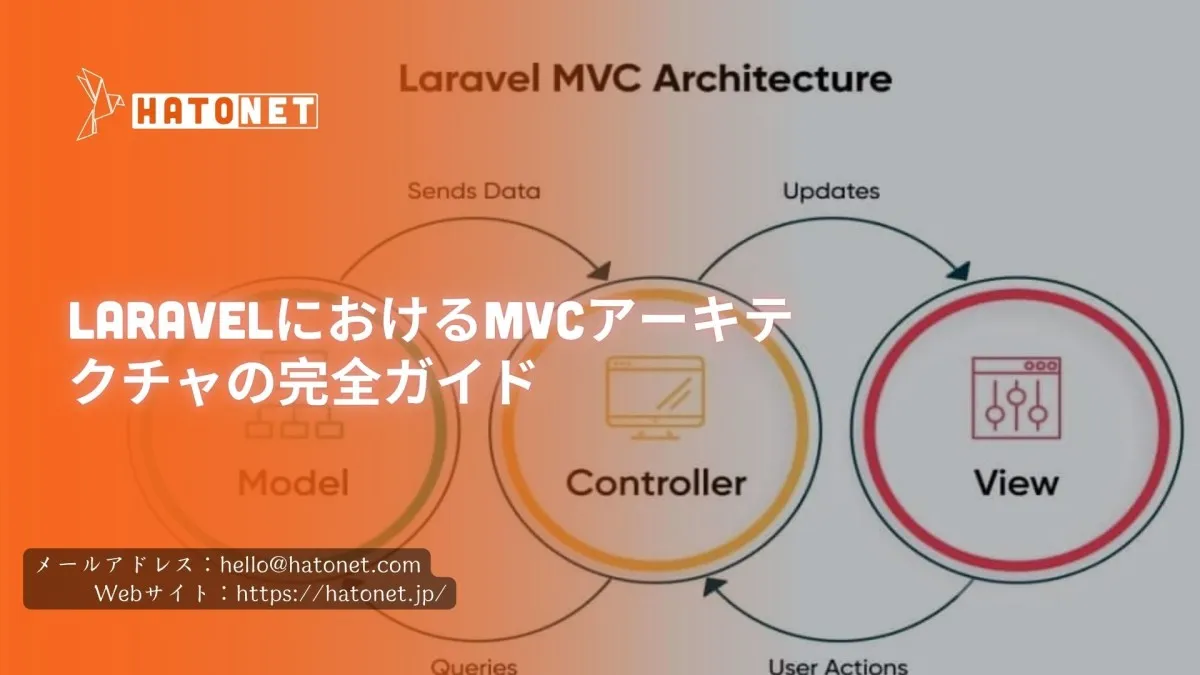

LaravelにおけるMVCアーキテクチャの完全ガイド

Laravelは、PHPで開発された人気のあるフレームワークです。Webアプリケーション開発において、MVC(Model-View-Controller)は非常に重要な設計パターンであり、Laravelでもこのアーキテクチャが採用されています。この記事では、LaravelでのMVCの理解を深め、実際にどのように構築されているかを詳しく説明します。

PHPのLaravelとは?特徴、向いているプロジェクト、使い方を詳しく解説

PHPはウェブ開発において広く使われている言語であり、その中でもLaravelは最も人気のあるPHPフレームワークの一つです。Laravelは、その使いやすさ、豊富な機能、そして開発者の生産性を高めるツールが揃っているため、世界中の多くの開発者に愛されています。この記事では、Laravelの特徴や使い方、そしてLaravelがどのようなプロジェクトに適しているのかについて詳しく解説していきます。

分散型DNSとは?中央集権型DNSの限界とWeb3時代の新しいドメイン管理を解説

私たちが日々アクセスしているウェブサイトの裏側では、DNS(ドメインネームシステム)が重要な役割を果たしています。しかし、従来のDNSは中央集権的に管理されており、検閲やサイバー攻撃といったリスクを抱えています。こうした課題を解決する新たなアプローチとして注目されているのが、「分散型DNS」です。本記事では、その仕組みや利点、そしてWeb3時代における可能性について分かりやすく解説します。

おすすめのパブリックDNSサーバー

インターネットの通信速度や安定性を向上させるために、パブリックDNSサーバーの利用は非常に効果的です。今回は、2025年版のおすすめパブリックDNSサーバーを紹介し、選ぶ際のポイントや設定方法も詳しく解説します。

初心者必見!ECサイトの特徴と種類、構築方法をわかりやすく解説【2025年版】

近年、インターネットを活用したビジネスが急速に拡大し、その中でもECサイトは企業や個人にとって欠かせない販売チャネルとなっています。しかし、「ECサイト」と「ネットショップ」の違いや、どのような種類があるのか、さらにはどうやって構築すれば良いのか、初心者にはわかりにくい部分も多いでしょう。

オープンソースECパッケージ選定のポイント8選

近年、ECサイトの構築において、オープンソースのECパッケージが注目を集めています。これらのパッケージは、自由度の高いカスタマイズが可能であり、企業のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。

2025年のeコマーステクノロジートレンド:AI、AR、ボイス検索の未来

eコマース市場は、テクノロジーの進化とともに急速に変化しています。2025年に向けて、AI(人工知能)、AR(拡張現実)、ボイス検索といった新技術が、オンラインショッピング体験を大きく変えようとしています。 本記事では、これらの主要トレンドがどのようにECビジネスに影響を与えるのかを詳しく解説します。

MVP開発完全ガイド:ソフトウェア成功の鍵と企業の最適アプローチ

急速に変化するデジタル市場において、新しいプロダクトを成功させるためには「スピード」と「柔軟性」が求められます。その中で注目されているのが、MVP(Minimum Viable Product/最小限の実用的製品)という開発アプローチです。

【災害対策】Onsite ITとディザスタリカバリ:緊急時に備えるITシステムの準備

災害大国・日本において、ITシステムの継続性は事業運営における命綱です。地震、台風、停電、サイバー攻撃など、さまざまな非常事態に備えるために、「Onsite IT」と「ディザスタリカバリ(Disaster Recovery)」の導入が不可欠です。 本記事では、首都圏・関西圏・中部圏の中小企業やIT担当者様向けに、緊急時に備えるIT対策のポイントと、導入のベストプラクティスをご紹介します。

ベトナム企業のDX戦略:現状と未来の投資動向

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、世界中の企業にとって競争力を強化するための重要な要素として認識されており、特にアジア市場において急速に進展しています。ベトナムもこの波に乗り、政府の強力な支援と民間企業の積極的な投資により、DXの導入が加速しています。製造業、金融業、物流、教育など、さまざまな分野でデジタル技術の導入が進んでおり、今後もその成長が期待されています。

ベトナムIT人材のガイド:レベルや得意とする技術とプログラミング言語をご紹介!

ベトナムは近年、IT業界において急成長を遂げており、世界中の企業から注目されています。特に日本市場では、ベトナムのIT人材が非常に重要な役割を果たしており、優れた技術力と高いコストパフォーマンスを提供しています。本記事では、ベトナムのIT人材について、レベルや得意とする技術、プログラミング言語などを詳しくご紹介します。

AI技術の導入で業務を革新する方法とその注意点

近年、人工知能(AI)の技術は急速に進化し、さまざまな業界で活用が広がっています。特にAIエンジニアは、この技術を業務に活用するための重要な役割を担っています。本記事では、AIエンジニアが時事業務にAIを導入するための方法とその際の注意点について解説します。

ベトナムのIT業界におけるAIの未来と投資機会:スタートアップと外国企業の子会社の成長

人工知能(AI)の発展は、情報技術(IT)分野に革命をもたらし、企業や開発者に新たな可能性を開いています。特に、AI技術が急速に進化する中で、アジアの新興市場におけるITインフラの整備が進んでおり、ベトナムはその代表的な成功例の一つとなっています。本記事では、ベトナムにおけるAIを中心としたIT業界の発展と、投資家にとっての魅力を探ります。

【完全ガイド】信頼できるベトナムITアウトソーシング会社の選び方と成功のポイント

近年、日本国内のIT人材不足が深刻化しており、その解決策としてベトナムIT人材の活用が注目されています。コストパフォーマンスの高さ、日本語対応が可能なベトナム人エンジニアの増加、そして高い技術力により、多くの企業がオフショア開発をベトナムに委託する流れが加速しています。

ベトナムITアウトソーシングの最適解:Hatonetを活用する理由

日本企業が直面するIT人材不足や開発コストの増加に対し、ベトナムITアウトソーシングは有力な解決策として注目されています。さらに、現地との強固なネットワークと確かな実績を活かし、Hatonetは日本企業のベトナム ソフトウェア開発を全面的にサポートしています。

ベトナムにおける2025年のIT採用市場:トレンドと課題

近年、IT業界は急速に成長しており、特にベトナムではその成長が顕著です。デジタル化が進む中、企業は高度な技術力を持つ人材を求める一方で、IT業界における採用市場にも大きな変化が訪れています。この記事では、2025年に向けてのベトナムのIT採用市場のトレンドと課題について詳しく解説します。

ベトナムのITアウトソーシング市場の8つの大きな利点

ITアウトソーシングの世界で、ベトナムはコスト効率が良く、高品質なサービスを提供する目的地として注目されています。世界中の企業が運営の最適化とコスト削減を目指す中、ベトナムのITアウトソーシング市場は見逃せない多くの利点を提供しています。ここでは、ベトナムがITアウトソーシングのパートナーに提供できる8つの重要な利点をご紹介します。

ローコードプラットフォームのおすすめ7選

ローコードプラットフォームは、ソフトウェア開発のプロセスを簡素化し、プログラミングの知識があまりない人々でもアプリケーションを作成できるようにするツールです。これらのプラットフォームを使用することで、開発のスピードを大幅に向上させ、コストを削減できます。本記事では、現在最も人気のあるローコードプラットフォームを7つご紹介します。

ベトナムはIT人材大国として注目されている理由

近年、ベトナムは急速に成長するIT業界と優れたIT人材を擁し、世界的に注目を集めています。特に日本をはじめとするアジア諸国や先進国において、ベトナムは重要なIT拠点として位置付けられています。この記事では、ベトナムのIT業界の規模や成長、IT人材の特性、そして政府の支援政策など、ベトナムがIT人材大国として注目される理由について詳しく紹介します。

2025年の採用トレンド:テック業界で注目すべきポイント

テクノロジー業界は日々進化しており、それに伴い採用のトレンドも変化しています。2025年に向けて、企業が採用活動を成功させるためには、どのような要素に注目するべきでしょうか?この記事では、2025年のテック業界の採用トレンドについて詳しく解説し、企業が採用戦略を構築するためのヒントを提供します。

ベトナムでラボ型開発を行うメリットと成功させるポイントを解説

近年、ベトナムはIT業界の重要なハブとして注目を集めています。特に、ラボ型開発(オフショア開発)をベトナムで行う企業が増えており、そのメリットや成功させるためのポイントについて知ることは、ビジネスの成長にとって非常に重要です。本記事では、ベトナムでラボ型開発を行うメリットと、成功させるための重要な要素を解説します。

バーチャルリアリティ (VR) と拡張現実 (AR)

近年、バーチャルリアリティ (VR) と拡張現実 (AR) は急速に発展し、多くの分野で注目されています。これらの技術は、エンターテインメントから教育、医療まで、さまざまな分野で新しい体験を提供しています。

半導体製造とサプライチェーン:課題とチャンス

半導体産業は、スマートフォンやコンピュータ、自動運転車などの電子機器において重要な役割を果たしており、現代社会に不可欠な存在です。しかし、グローバルなサプライチェーンが直面する課題とその中に潜むチャンスが、この分野の成長に大きな影響を与えています。本記事では、半導体製造とサプライチェーンの現状について詳しく見ていきます。

Low-Codeとは何ですか?プログラマーはLow-Codeによって仕事を失うのでしょうか?

現代のテクノロジーの進化に伴い、ソフトウェア開発の方法も大きく変わりつつあります。その中で「Low-Code」という概念が注目を集めています。この記事では、Low-Codeの定義、その利点と欠点、そしてプログラマーの未来について考察します。

2024年ベトナムIT市場の最新情報

ベトナムの情報通信技術(ICT)産業は近年急速に成長しています。2018年には1030億米ドルだった収益が、2021年には1361億5千万米ドルに達しました。この成長は、国内外の企業がデジタルトランスフォーメーションを加速させる中で続いています。特に、バックエンド、フルスタック、フロントエンドの開発者に対する需要が高く、これらの分野での人材不足が深刻化しています。2023年から2025年にかけて、ベトナムは年間15万から20万人のプログラマーが不足する見込みです。

ブロックチェーンとは何か?その仕組みと応用

ブロックチェーン技術の登場は、金融銀行、物流、電子通信、会計監査などの分野に新たなトレンドをもたらしました。それでは、ブロックチェーンとは何か?どんなことができるのでしょうか?

AIが教育4.0をいかに革新しているか

教育4.0とは、第四次産業革命に対応した教育の新しいパラダイムを指します。テクノロジーの進化により、教育のあり方は大きく変わりつつあります。その中でも、人工知能(AI)は教育4.0の推進力として重要な役割を果たしています。本記事では、AIがどのように教育4.0を革新しているのか、具体的な事例を交えながら探ります。

レイオフの波 - 企業にとっての機会

経済混乱と大規模な人員削減の時代において、ベトナムの情報技術 (IT) 部門は回復力と機会の輝かしい例として浮上しました。この記事では、解雇の波における労働市場の状況とビジネスチャンスについて説明します。

日本におけるJavaエンジニアの需要と将来展望

産業の急速な発展と技術分野の継続的な革新に伴い、専門エンジニアの必要性が高まっており、日本では深刻な人材不足の状況が生じています。4.0 産業革命の文脈において、日本の IT リソース不足により、ベトナムの IT エンジニアには比類のない機会が開かれています。

2024年のITイベント:ベトナムのIT市場拡大のチャンス

ベトナムに市場を拡大したいが、どうやって始めればよいかわからない。 この記事は、2024 年がベトナムの情報技術分野で重要な前進となるあなたに向けたものです。 この記事では、新年がもたらす課題から機会まで、主要な IT イベントを取り上げます。

未来をナビゲートする: 2024 年のテクノロジー トレンド

2024 年に向けて、進化し続けるテクノロジーの状況が、私たちの生活、仕事、交流の方法を形作り続けています。 今年主流となるトレンドを予測することは、個人にとっても企業にとっても同様に重要です。 この記事では、2024 年を定義するとみられる主要なテクノロジー トレンドを詳しく掘り下げます。

ラボ型開発とは? メリット・デメリットなどを紹介

近年、多くの企業が競争の激化と技術の進化に対応するために、新しい開発手法を模索しています。そのなかで注目されているのが、「ラボ型開発」です。今回は、ラボ型開発についての基本的な理解とそのメリットに焦点を当ててみましょう。

ベトナムのオフショア企業の魅力

ベトナムのオフショア企業は、多くの面で他国に比べて優れた利点を有しており、その中でも特に税制面での優遇政策が注目されています。ベトナム政府は、情報技術(IT)分野の企業をサポートするために独自の政策を導入しており、これがベトナムのオフショア企業を他国と競争上の有利な立場に置いています。

効果的かつコスト効率の高いソフトウェア開発チーム構築の手法

近年、企業の競争が激しくなり、効果的かつコスト効率の高いソフトウェア開発チームを構築することが求められています。以下は、そのための5つの重要な手法についての考察です。

オフショア開発が失敗する理由&解決方法

せっかくメリットがあっても、とにかく「失敗しやすい」とされてしまうオフショア開発。では失敗させないためにはどうすればよいのでしょうか。

日本におけるシステムエンジニアリングサービスと技術者派遣展開の可能性

日本のIT業界が急速に発展する中、技術者派遣サービスを提供するベトナムのIT企業にとって新たなチャンスが広がっています。この記事では、ベトナムIT企業が日本市場で技術者派遣サービスを展開する際の機会に焦点を当てます。

ベトナムIT企業のテスティングサービス分野での進出と発展

近年、ソフトウェア開発の進化と品質確保の必要性が高まる中、ベトナムのIT企業がテスティングサービス分野において優れた成果を上げています。本記事では、ベトナムにおけるテスティングサービスの進展とその中で活躍するIT企業に焦点を当てます。

小中企業が求める外部委託エンジニアを調査

近年、日本の小規模および中規模のIT企業は、市場の変化と競争の激化に対応するために、外部のITエンジニアを雇用する戦略を積極的に採用しています。この記事では、その中で採用される外部ITエンジニアの雇用戦略と、それによってもたらされる戦略的成長について探ります。

リモートワークのトレンド:ベトナムIT人材の魅力

近年、ベトナムのITプロフェッショナルをリモートで雇用することが増加しており、多くの企業がその利点を活用しています。この記事では、ベトナムのITプロフェッショナルをリモートで雇用する際の利点に焦点を当て、その重要性について探ります。

エンジニアの労働単価の相場は何で決まる?

エンジニアの労働単価は、エンジニアのスキル、経験、地理的な要因、プログラミング言語によって大きく影響を受けます。この記事では、エンジニアの労働単価がどのように決まるのかについて詳しく探求し、主要なプログラミング言語ごとに単価の相場を紹介します。エンジニアとしてのキャリアを追求する方や、エンジニアを雇用する企業にとって、価値ある情報を提供します。

ソフトウェア開発コストを抑える方法

ソフトウェア開発は、多くの日本企業にとって不可欠なプロセスですが、そのコストは高騰傾向にあります。しかし、ソフトウェア開発コストを効果的に削減する方法が存在します。この記事では、外国人

日本のIT人材はなぜ不足している? 企業がとるべき対策やIT業界の今後について解説

現在、日本の企業ではIT人材の不足が深刻な問題になっています。IT人材とは、情報技術を使ったサービスを提供している企業に勤める人材や、一般企業内の情報システム部門においてシステムの運営や維持を行う人材のことを指します。 本記事では、IT人材の不足が起きている原因や企業が取るべき対策、IT業界の今後の展望について詳しく解説します。IT人材不足を解消したい人事担当者の方はぜひ参考にしてください。 2023年現在、IT人材は不足しているのか?

日本の高齢化とIT業界への影響

日本は高齢化の問題に直面しており、その中でも特に重要な課題の一つが情報技術(IT)分野における人材不足です。本文では、日本の高齢化人口問題と情報技術分野での技術者不足の影響について論じます。

企業が人材派遣サービスを利用する際に気をつけていることは何ですか?

IT人材派遣サービスは、企業向けに専門的なIT人材を提供するサービスです。 これらのサービス会社は、ソフトウェア開発、ネットワーク管理、サイバーセキュリティ、Web デザインなどの IT 職に適切なスキルと経験を備えた候補者を再び発掘します。 これにより、企業は時間と採用コストを節約し、情報技術システムを開発および運用するための質の高い人材が確保できます。 では、企業は人材派遣サービスを利用する際に、どのような点に注意を払うことが多いのでしょうか?

オンサイトIT採用サービスを利用するべきでしょうか、それとも新しい人材を採用すべきでしょうか?

臨時のオンサイトスタッフを雇うべきか、新しい従業員を採用するべきか、という選択は、企業の人事管理において重要な決定です。両方の方法にはそれぞれ利点と欠点がありますので、適切な選択は具体的な状況と企業の目標に依存することになります。この記事では、重要な要素を検討し、両方の方法を比較して適切な決定を導くために述べます。

ブリッジソフトウェアエンジニア(BrSE)のプラス面とマイナス面

ブリッジソフトウェアエンジニア(BrSE)は、異なるシステムやプラットフォーム、言語間のコミュニケーションを担当するエンジニアです。彼らには、様々な分野の知識とスキルが求められます。この記事では、ブリッジソフトウェアエンジニアの利点と欠点について字程度で説明します。

オンサイトとリモートの違いは何ですか?

オンサイトとは、顧客の場所で直接作業することを指す用語であり、スタッフまたはパートナーが顧客の場所に行き、顧客が希望するサービスまたは製品に関連する作業を実行します。 リモートとは、リモート作業を指す用語です。つまり、従業員またはパートナーは、電子メール、チャット、ビデオ会議、その他の通信テクノロジなどのリモート対話テクノロジを使用して、顧客の所在地とは異なる場所から作業します。

ITエンジニアが外国企業でオンサイトで働く時には、メリットとデメリットは何ですか?

情報技術業界では、現在、オンサイトで作業することが一般的なトレンドになりつつあります。 多くの IT エンジニアが経験を積み、スキルを向上させるためにこの道を選択しています。 ただし、他の仕事と同様に、現場での作業にもメリットとデメリットがあります。 では、オンサイト ITエンジニアになると何が得られ、何が失われるのでしょうか? これらの重要な要素を調査して評価してみましょう。

人員削減の波が 2023 年の IT 業界に与える影響

情報技術 (IT) 業界におけるレイオフは、多数の従業員を解雇することによって人員を削減するプロセスです。 レイオフは多くの場合、企業や組織が財政難に直面した場合、ビジネス戦略の変更、合併、再編があった場合、またはテクノロジーや市場の需要に変化が生じた場合に発生します。 情報技術業界における一時解雇は、従業員の雇用の喪失、残りの従業員のモチベーションや士気の変化など、広範囲にわたる影響を与える可能性があり、労働環境や業界のスキルニーズの変化を引き起こす可能性があります。

ハトネット - ベトナムの一流のIT人材コネクションプラットフォーム

情報技術の発展により、IT分野での優れた人材を見つけ出し、企業との連携を図ることは、非常に重要で困難な任務です。そして、その使命を果たすために、ハトネットは誕生しました。ハトネットは独自の取引プラットフォームとなり、ITの才能と企業が出会い、協力することで、技術分野で重要な進展を生み出すことができる場所となりました。

ITエンジニアを日本に供給する際の注意点

日本で働くITエンジニアの供給は、特に今日の情報技術分野において、企業の重要な活動の1つです。 しかし、この活動を確実に成功させるためには、人材供給部隊は日本の要件と基準を満たすために多くの重要な要素を確保する必要があります。 日本へのITエンジニアの供給には多大な注意と準備が必要です。 留意すべき点がいくつかあります。

お客様のオフィスでのオンサイト作業時にエンジニアが注意すべきポイント

オンサイト HR は、企業が別の企業から従業員または従業員グループを雇用して、顧客のオフィスで直接働く雇用モデルです。 雇用される従業員は通常、クライアントが必要とする仕事の分野で高度なスキルと経験を持っています。 ただし、効果的に作業するには注意点もあるので、以下の記事を読んでください。

リモート担当者を効率的に活用する秘訣

リモートの IT スタッフを効果的に活用するには、企業は明確な計画と戦略を必要とします。 まず、適切なリモート IT スタッフを選択することが非常に重要です。 仕事の質を確保するには、スタッフは優れた経験と専門的なスキルを持っている必要があります。 遠隔地の IT 担当者の管理と監視も非常に重要な要素です。 そのため、マネージャーには、遠隔地の従業員とコミュニケーションを取り、サポートできる優れたコミュニケーション スキルが求められます。 また、リモートワーカーがオフィスで働く人々と同じ福利厚生と労働条件を確実に享受できるようにする必要もあります。